平成31年度入学式

平成31年4月5日(月) 入学式

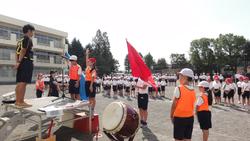

新入生46名が相沢小に入学しました。6年生に手を引かれ入場。2年生から歌のプレゼントもありました。これから始まる小学校生活に期待が膨らんでいることでしょう。保護者の皆様、お子様のご入学を心よりお祝い申し上げます。子どもたちが早く学校生活になれ、元気に登校できるよう支援していきますのよろしくお願いいたします。

このページでは、2019年度(令和元年度)の学習や行事、学校の様子を紹介しています。

25日、相沢小学校のためにご尽力いただいた9名の教職員の離退任式を行いました。児童代表から花束を受け取り、一言ずつ児童に対してメッセージをいただきました。離退任する教職員の思いを受け止め、がんばってほしいと思います。離退任する教職員の皆さん、新たなステージでのご活躍をお祈りしています。

25日は、3月に入り初めての登校日でしたが、令和元年度の最後の日ともなりました。職員は、前日までにあゆみを作成したり配付物をまとめたりと準備を進めてきました。担任の先生からあゆみを受け取ったり、春休みの生活について話したりした後、TV放送で修了式を行いました。5年生代表児童が今年度の頑張りをもとに最高学年となる抱負を堂々と発表していました。

臨時休業中における児童の健康保持、運動機会確保のため、19日と24日に校庭開放を実施しました。40~50名の児童が参加し、久しぶりに校庭に笑い声が響きました。

18日、卒業生44名と教職員、そして保護者代表が参加して、春の日差しの中、第52回卒業証書授与式を実施しました。一人ひとりの証書授与は、堂々としていてとても立派でした。保護者の方と在校生が参加できなかったため、教職員で花道をつくって入退場を行ったり、学年目標の「すごい6年生」の横断幕を作成したり、教職員で歌のプレゼントを行ったりしてお祝いしました。卒業おめでとうございます。

3日から始まった一斉臨時休業に伴い、就業等の事情やその他家庭での対応が困難な場合について、児童の緊急受入れを実施しました。1年生から3年生までの児童が、教員の見守る中で、図書室でドリルをしたり、本を読んだりして過ごしました。

19日、1年間の子どもたちの頑張りをお祝し、思い出遠足にでかけました。電車で大和まで行き、桜ケ丘ボーリングセンターに行きました。初めてボーリングをする子もいましたが、ピンが倒れると大喜びでした。ボーリングセンターでお弁当を食べた後、柳橋2号公園で遊びました。思い出に残る楽しい校外学習でした。

保護者の方に感謝したり、一緒に卒業を祝ってもらおうと28日に卒業を祝う会を実施しました。クラスごとの合奏やソーラン節、6年間を振り返った劇、中学校に向けた抱負など精一杯に取り組んでいました。相沢小学校で過ごした楽しかった思い出を振り返り、それを支えてくれた方々に感謝の気持ちをもってくれたことと思います。

3日、4月から入学予定児童の保護者を対象とした説明会を開催しました。小学校の学校生活についてや入学までの準備、入学式の流れなどについて説明させていただきました。お子さんが健やかに成長され、安心して入学の日を迎えられるよう学校でも準備を進めてまいります。ご心配なことがございましたら遠慮せずにご相談ください。

29日、今年度2回目の大縄大会を行いました。3分間で8の字跳びを何回できるかをクラスごとにチャレンジ。クラス目標を達成するとともに全校合計目標も集計しました。体育や休み時間にも練習した成果を発揮し、全校集計は2114回でした。各クラス目標と結果については職員室前に掲示してあります。

24日、全クラスにおいて、道徳科の授業参観を行いました。本校では今年度、「自分を見つめ、考えを深めていく子」を目指して道徳科においての支援の仕方を研修してきました。授業参観では、保護者の方に子どもたちが話し合っている場面を参観いただきました。子どもたちの心を豊かにするために今後も道徳の時間を大切にしてまいります。

日頃より本校の教育活動にご理解・ご協力ありがとうございます。

新年度を迎え、入学式・始業式を行えることになりましたが、新型コロナウイルスの影響から検討を重ねた結果、4月8日(水)~4月20日(月)までを一斉臨時休業とさせていただきます。緊急受入れ・校庭開放・登校日などについて記載したプリントをホームページにアップしておきますので、内容のご確認をお願いいたします。緊急受入れを希望のご家庭は、4月7日(火)18時までに学校にお電話ください。

どうぞよろしくお願い致します。

20200403-200210.pdf [164KB pdfファイル]![]() 20200403-200636.pdf [158KB pdfファイル]

20200403-200636.pdf [158KB pdfファイル]![]()

6年生が、音楽で取り組んできた合奏をクラスごとに発表してくれました。3月に予定していた6年生ありがとう集会が実施できなくなることから、在校生から「ビリーブ」の歌のプレゼントを気持ちを込めて歌いました。

17日、今年度2回目となる学校保健委員会を体育館で行いました。今年度は、しっかり寝ることが1日のよいリズムをつくっていくことをテーマに取り組んできました。保健委員の児童が、昼間はセロトニン、夜はメラトニンという2つのホルモン分泌の流れがよい睡眠をもたらすこと、そのために夜は暗くして布団に入る時刻を決める、朝は朝日をあびるとよいなど劇にして全校に伝えてくれました。

6年生と校長先生とで卒業の思い出づくりとして一緒に給食を食べています。3,4名ずつ校長室にきて小学校の思い出や中学校生活の抱負など話しながらの会食で時折笑い声が起こるなど楽しい時間となっています。

本年度最後となる避難訓練を実施しました。1年間学んできた避難の仕方のまとめとして、児童には予告しないで行いました。教室にいる児童や校庭にでている児童もいましたが、放送の指示をしっかりと聞き「おかしも」を守って避難することができました。学校だけでなく、家の中やまちにでかけたときもどのように身を守るのかを確認しました。

13日、瀬谷公会堂で瀬谷区個別支援級合同学習発表会が行われ、本校児童も参加しました。「相沢探検隊~なかよしの木をもとめてレッツゴー」というタイトルで劇とパラバルーンに挑戦しました。みんなの力とタイミングを合わせないと難しいパラバルーンでしたが、本番では大技もきまり大成功でした。

4・5・6年生を対象として、スマートフォンや携帯電話の利用に関連した危険やトラブルを未然に防ぐための対応方法をNTTの方をお呼びして教えていただきました。「家の人や友達とルールを作って行う」「人を傷つけたり迷惑をかけない」「困ったときは家の人や先生に相談する」等を確認しました。ご家庭でも再度、使用していい時間やトラブルに巻き込まれないための対策などお声かけいただければ幸いです。

6日・7日に横浜市学力・学習状況調査、生活・学習意識調査を実施しました。市立小中学校児童生徒を対象に学習状況及び生活と学習に関する意識を調査し、学力向上に向けての取組や市の教育施策に生かしたり、学校改善に反映させたりするためのものです。小学校では、1・2年が国・算、3年生以上が、国・算・社・理の調査を実施しました。

6年生が12日、最後の社会科見学として、東京へ行ってきました。国会議事堂では、参議院プログラムに参加し、国会のしくみと法律ができるまでの流れを体験しました。東京スカイツリーでは、天気にも恵まれ、地上350mから遠くまで見渡すことができました。すみだ水族館も見学、たくさんのゆらゆら泳ぐクラゲや砂から伸びるチンアナゴの様子に癒されていました。

5日、3年生が、図工の学習の一環として横浜美術館で子どものアトリエ体験を行いました。大きな白い段ボールを三角に立て、絵をかいたり、くりぬいたりして楽しみました。隣の部屋に運び、暗くしてブラックライトを当てると自分たちが作った段ボールが幻想的に輝き歓声が上がりました。次に自分たちの体で作る影絵遊びに取り組みました。思いのままに体全体で表現する貴重な体験となりました。

31日、集会委員が企画した一芸大会を行いました。歌やダンス、合奏、空手の演武など得意なことを全校の前で発表し楽しませてくれました。伸び伸びとした演技や演奏で子どもたちの普段とは違った姿が輝いていました。

29日、6年生を対象として、学校薬剤師の先生を講師としてお呼びして「薬物乱用防止教室を行いました。薬物の種類や健康被害などについて丁寧に教えていただきました。薬物乱用問題は普段から関心をもって対処することが大切です。日頃から、家族の話し合いを通じて、薬物乱用防止に対する「ダメ。ゼッタイ。」の正しい知識を身につけて、薬物乱用を許さない社会環境をつくっていきましょう。

23日に、子どもたちに予告をしないで避難訓練を実施しました。地震後に家庭科室で出火をしたことを想定し体育館に避難しました。予告なしでの避難でしたが、放送の指示をよく聞き「おかしも」を守って避難することができました。地震や火災の時の身の回り方を再度確認しました。

3年生が社会科見学の一環として大和市郷土民家園に行きました。江戸時代に建てられた茅葺屋根の家で、かまどや昔の日用品などの道具を見ることができました。民家園の方にも、昔の人の暮らしぶりなど、いろいろ教えていただきました。けん玉や羽根つき、輪投げなどの昔遊びも楽しみました。昔の様子をたくさん学ぶことができました。

15日、5年生が社会科学習の一環として、自動車工場と漁港を見学しました。まず、三崎魚市場に行き、まぐろの競りの様子を見学しました。魚市場の方に、マグロ漁やマグロの種類・部位などを教えていただきました。併設している買い物センター「うらり」で野菜や水産加工品を選んで買う体験も行いました。次に、日産車体に行き、工場見学をしました。車がつくられる生産ラインを見学し、効率や安全を意識して働く人々や機械について知り目を輝かせていました。体験コーナーもあり、実際に現場で使用する作業着を着たり、作業道具を触ったりでき、楽しむ姿が見られました。

先週は、学年ごとに書き初めを行いました。1・2年生は、教室で、3年生以上は体育館で行いました。姿勢を正し、一人一人が集中し、練習の成果を発揮しながら、伸び伸びと字を書いていました。作品を14日~24日まで、各学年の廊下に展示してありますので、是非ご参観ください。

7日、新しい年になり、学校が始まりました。体育館に集合して朝会を行いました。休み明けでしたが、校長先生の話に真剣に耳をかたむけていました。「あけましておめでとうございます」のあいさつも元気にかわせました。児童代表として4年生が新年の抱負を堂々と発表し、今日からまたがんばろうという意識を高めてくれました。

25日から1月6日まで冬休みとなります。今日の朝会では、校長先生から「どんな力がついたのか自分で振り返ってみよう」との話がありました。また、1年生代表児童が、9月からの頑張りを発表してくれました。教室に帰り学習のまとめをしたり、お楽しみ会をしたり、大掃除をしたりして過ごしました。冬休み中は安全に楽しく過ごしてほしいと思います。

20日、荒馬座による芸術鑑賞教室が行われました。祭りをテーマにした踊りや太鼓などを鑑賞しました。シーサーや竜が出てきたり、迫力のある太鼓や踊りに感動したり、各地のお祭りを体験しているようでした。地域や保護者の方にも鑑賞していただきました。

次年度から新しい学習指導要領の全面実施となることから3年生も神奈川県警に見学に行きました。午前中は、シルク博物館へ行きました。夏前にカイコを育ててきた3年生は、明治から昭和にかけて日本の主要産業であったシルクの生産の展示物を興味をもって見ていました。機織り機や糸繰りの体験も楽しくできました。県警の広報センターで実物の展示白バイに跨った子ども達は、みんなとても嬉しそうでした。

4年生が19日、社会科学習の一環といて神奈川県警とユーラシア文化館に出かけました。交通管制センターや、通信指令室を見学し、警察署が、地域の安全のためにどのような仕事をしているかを学びました。午後からは、ユーラシア文化館へも行きました。吉田新田がどのように開かれたかを学芸員の方に丁寧に教えていただきました。

1年生が、19日にマリノス食育キャラバンを行いました。二人のコーチに、サッカーと食育について教えていただきました。はじめは、ボールと仲良くなるために慣れの運動を行い、だんだん難しい動きを教わりました。ボールの扱いに慣れてくると、楽しそうにドリブルをしたり蹴ったりすることができました。その後、チームに分かれて試合を行いました。どのチームも一生懸命ボールを追いかけたり、ゴールを狙ってシュートをしたりしました。給食の時間には、コーチの方に教室に来ていただいて、一緒に給食を食べました。「朝ご飯をしっかり食べる」「苦手な食べ物も一口は食べる」「しっかり食べて自分の体をつる」という食育の話をしていただきました。

19日、2年生と5年生が見はらし公園の清掃に出かけました。学校を出るときからグループを組みめあてを決めていました。公園では愛護会の方から激励を受け張り切ってごみを拾いました。愛護会の方が日頃から清掃しているおかげでぱっと見で見えるごみは少なかったですが、植栽の中や側溝などすみずみを探してごみを見つけ公園内をきれいにすることができました。

人権教育の一環として5年生が、社会福祉協議会の方をお招きして車いす体験を行いました。車いすの仕組みや介助の仕方を教えていただいた後、2人一組となって図書室から東昇降口まで車いす体験を行いました。段差やスロープなど傾斜があるところの操作が大変そうでした。乗っている人の身になって考えることや声をかけるなどのコミュニケーションの大切さを学びました。

5年生は、社会科で学んだ米に興味をもち、米の可能性について調べました。米の魅力や可能性について資料を作成し分かりやすく発表しました。お囃子も披露できました。6年生は、愛成苑を訪問して分かったことや住みやすい街づくりについて考えたことを発表しました。6年生らしく発表ソフトを用いて誰もが住みやすいまちづくりを提案していました。個別支援級は、宿泊で行ったマリンパークのことを魚釣りゲームにしました。また、宿泊学習前に調べたことを掲示物やビデオで紹介しました。

3年生は、相沢のまちのよさ、出会った人たち、一生懸命育てたアゲハチョウやカイコのことをお宝として自慢したいと劇やすごろく、クイズなどにして発表しました。「宝島」の合唱にもチャレンジしました。4年生は、相沢小学校の横を流れる和泉川について調べたことをグループごとにブース形式で発表しました。ipadを活用し「ホタル」や川の環境について分かりやすく伝えていました。

14日、保護者や地域の方をお招きして、学習の成果を発表するあいざわっ子発表会を行いました。発表の様子を紹介します。1年生は、国語で学習した「くじらぐも」を劇と歌で表現しました。くじらぐもとの楽しい旅の様子を大きな声で音読したり、楽しそうに歌ったりできました。2年生は、生活科のおもちゃ作りに取り組みました。作ったおもちゃを来てくれた人に紹介した入り、遊んだでもらったりしました。グループで力を合わせて工夫して製作したおもちゃを見てもらいました。

東野中学校2年生と本校4・5・6年生がクラブ活動での交流を続けてきましたが、10日が4回目で最後になりました。小学生にとっては、中学生を身近に感じる機会となり、中学校への垣根が低くなりました。中学生にとっても下級生と一緒に活動することで、下級生の接し方やリーダーシップやパートナーシップを考える機会となったのではないでしょうか。閉会式では、中学生と6年生が感想を出し合いました。

6日、1年生と6年生が相沢公園と福祉グランドの清掃に出かけました。始める前に相沢公園愛護会の方から清掃の仕方や公園の使い方を教えていただきました。落ち葉がたくさんあり、1年生が6年生の助けを借りながら一生懸命拾い集めていました。

4年生は、AIAI(総合的な時間)で和泉川を調べています。瀬谷市民の森に和泉川の源流があるということで、5日は、瀬谷環境ネットの方をお呼びして探検にでかけました。市民の森の源流付近に生息する生き物の観察、湧水出口の観察を行いました。ここが川のスタートかと驚いていました。どのような仕組みで湧き出すか、どのくらい湧き出しているのかを測定して教えていただきました。川がどちら方に流れるかの分水嶺も見学しました。和泉川についての関心が高まったことでしょう。

2年生が、5日に近隣の幼稚園・保育園の年長さんを呼んで「ドキドキ わくわく みんななかよしの会」を開きました。2年生が言葉を考えて集合ゲームを行ったり、ドッジビーをしたり、チューリップの球根を植えたりと仲良く、楽しく過ごしました。一緒に植えたチューリップも入学するときは、花が咲いて迎えてくれることと思います。

4日、横浜市小学校図画工作科研究会を代表して、本校で授業研究会が行われました。市内の先生方が集まり、授業を通して研究を深めようというもので、本校では、個別支援級が授業を公開しました。子どもたちは、たくさんの洗濯ばさみをつかって、並べたり、挟んだり、つなげたり、組み合わせたりしながら思いのままにつくることを楽しんでいました。

自分たちが日頃使っている場所をきれいにしようという気持ちから公園清掃に取り組んでいます。3日は、3・4年が細谷戸にあるエコ広場にでかけました。地域の方に掃除の仕方を教えていただいた後、早速スタート。ごみを拾ったり、地域の方が刈った草を一か所に集めたたりと熱心に取り組みました。子どもたちの活躍で集めた草がみるみるうちに山になっていました。

2日から2週間、本校では人権週間として取組を進めます。2日の5時間目に体育館で全校が集まり、人権集会を行いました。校長講話の後、各学年代表からこれまでの人権学習の取組の発表がありました。最後にベトナム人ゲストによるベトナム語での紙芝居を行いました。お互いを認め合い、共に支えあってだれもが安心できる風土をつくっていきたいと思います。

しっかり眠れて、みんな元気に起きました。布団をたたんだり、歯磨きをしたり、荷物の整理をしたり一人ひとりががんばりました。2日目はソレイユの丘に行きました。鳶の大きさに驚いたり、幸せの鐘を鳴らしたり、みんなで散歩をしたりして過ごしました。家族を離れて2日間を友達と協力しながら過ごし楽しい思い出ができたことと思います。

1日目は、あいにくの降ったりやんだりの小雨まじりの天候でした。油壺マリンパークでは、イルカショーに白熱したり、事前に調べた魚を見つけたりして楽しく鑑賞しました。三浦ふれあいの村では、海岸に出かけて散歩をしたり、運動広場で鬼ごっこをしたりしてのびのび過ごしました。集会では、他校の友達と歌やダンスをして交流を深めました。

29日の朝、集会委員会が計画した「大小フラフープくぐり」を行いました。クラスごとに1列に並びみんなで手をつないだ中にフラフープを通していくゲームです。最初は、大きなフラフープ、戻ってきたら小さなフラフープをくぐります。低学年は大きなフラフープ、高学年は小さなフラフープに苦戦していましたが、体をよじりながら通しているところが面白かったです。

6年生の家庭科では、工夫して生活に生かそうというテーマで取り組んでいます。栄養バランスを考え、身近な食品を使ってフライパンで炒めるおかずづくりにチャレンジしました。どんなおかずにするのかは自分で考えてました。調理実習にも慣れてきたのか手際よく調理していました。彩りや食感などにもこだわった子もいました。

28日から個人面談が始まりました。短い時間ではありますが、夏休み終了後のお子様の成長や課題についてお話させていただいています。ご家庭との情報交換は、今後の学校での支援に不可欠なものです。充実したものとなりますようご協力お願いいたします。なるべく時間通りに進むよう心掛けておりますが廊下は冷え込むと思われますので温かい服装でご来校ください。

12日に2年生が生活科で育てたサツマイモを収穫しました。豊作でしたので、給食の食材の一部として提供しました。栄養士さんが厳選したものを調理員さんが、27日に大学芋として調理していただきました。2年生は、自分たちが育てたサツマイモが給食にでることに大喜び、「おいしい!」「甘~い!」と言って食べていました。

26日、人権擁護委員の方をお招きして講演会を行いました。いじめについての映像を視聴したり、感想を出し合ったりすることを通して、相手のことを思いやって生活することの大切さについて教えていただきました。自分の生活を振り返り誰もが安心して過ごすためには何が大切かを考える機会となりました。

5年生の家庭科では、自分たちの生活を見つめ、できることを増やしていこうというテーマで取り組んでいます。食事は、主食、汁物、おかずが組み合わされているなどバランスのよい食事について考え、日本の伝統的な食事に欠かせないご飯とみそ汁づくりに挑戦しました。みそ汁では、グループごとに実の組み合わせを考えて準備しました。煮干しの出しから作ったみそ汁は美味しいといって食べていました。

国際理解教室は、毎年違う国の先生が担当となり、英語と母国語で出身の国を紹介してくれます。今年は、ペルー出身のミリアム先生です。教室をのぞいてみるとペルーで使われている民族楽器を紹介していました。ギターのようなフォルクーレや笛の一種のサンポーニャやケーナ、木でできた箱のような打楽器カホンは、子どもたちにも演奏させてくれました。振って音を出すチャランゴは、動物のリャマの爪を束ねていると聞いてびっくりしていまた。

全校での避難訓練の後、中瀬谷消防出張所の方に残っていただき、3・4年生の防災教室を行いました。119の通報訓練、消火訓練、消防自動車の仕組み、消防署の仕事など優しく教えていただきました。私たちの暮らしを守る防災についての知識が深まりました。

20日、雨のため延期になっていた避難訓練を実施しました。中瀬谷消防出張所の方の見守る中、給食室からの出火を想定した訓練を実施しました。消防署の方からは「先生の話をよく聞くこと、ふざけないこと、友達と協力して素早く逃げること、煙が怖いこと」などを教えていただきました。児童代表による消火器を使っての消火訓練も行いました。

相沢小学校の誕生日をお祝いして、19日の給食は特別メニューで赤飯がでました。メニューは、赤飯、ボイルドキャベツ、鶏肉の竜田揚げ、卵スープ、牛乳です。1年生の教室に行くとお家ではなかなかでない赤飯に最初は戸惑っている子もいましたが、食べ始めると美味しいことに気づき喜んで食べていました。

15日、6年生が、神奈川歴史博物館見学とこころの劇場鑑賞に行きました。県歴史博物館では、神奈川県と横浜市の歴史について展示物をメモを取りながら見学し多くのことを学ぶことができました。「こころの劇場」は、劇団四季が社会貢献活動の一環として全国の小学生に向けて演劇の感動を届けるプロジェクトです。鑑賞した「カモメに飛ぶことを教えた猫」は今回初めての話でしたが子どもたちは楽しかったと言っていました。ミュージカルの素晴らしさを感じたことでしょう。

11月22日は、本校52回目の開校記念日です。18日の朝に、開校記念式を行いました。スライドを使って、相沢小の歴史や校章の意味などを紹介しました。相沢小学校の伝統をつくってくれた先達に感謝しながら校歌を歌いました。

15日、爽やかな秋晴れの下、2年生がズーラシアに遠足に出かけました。午前中は、自分たちが見たいコースを選びグループ活動を行いました。途中、動物の餌やりの見学やふれあい体験などが行えたり、動いている動物を見て感動したりと広い園内をグループで仲良く見て回りました。午後は、獣医さんの1日をスライドを見ながら係の職員に分かりやすく話してもらいました。しっかり聞いてたくさん質問していました。

5年生が楽しみにしていた球技講習会。二つ橋小の5年生が、来校し、サッカーとバスケットボールの試合を行いました。練習した成果を発揮しようと力一杯のプレーする姿が見られました。プレーするだけでなく応援にも力が入りました。さわやかに挨拶しあうなど近隣の5年生同氏が仲間の輪を広げることができました。

5年生は、区球技交流会に向けて、サッカーとバスケットボールに分かれて練習を続けてきました。二つ橋小との交流会を前に、5年生が6年生にチャレンジしました。練習の成果を発揮し、6年生とも堂々と試合をしていました。二つ橋小との交流会は、14日に本校で行います。

13日、瀬谷区の教員が授業力を高めるため、各校に集まって授業研究会を行いました。本校では、2年1組と4年2組で算数の授業を公開しました。来校された先生方の見守る中、各クラス子供達が活躍していました。その後の振り返りの会では、先生方からたくさんの意見や感想などが出され有意義な時間となりました。

12日、2年生が生活科で育ててきたサツマイモの芋ほりを行いました。地面からでているツルを手掛かりに掘っていくと立派なサツマイモが出てきて喜んでいました。また、サツマイモのツルで、リースを作ったり、縄跳びをしたりして楽しく遊びました。収穫したサツマイモでどんな料理をつくるのか考えるのも楽しみです。

12日、休み時間に地震が発生し、技術員室から出火したことを想定した避難訓練を実施しました。「落ちてこない 倒れてこない 移動してこない」安全な場所を探して避難するなど教室にいないときでも自分の身を守るためにどうすればよいかを確認しました。

7日、次年度就学予定のお子さんを対象として、健康診断を実施しました。受付を済ませた順に6人組となって、職員の案内で校内をまわり、内科、眼科、歯科の先生の受診を受けたり、視力や聴力を測ったりしました。入学に際してご心配なことがありましたら学校にご相談ください。入学説明会は、令和2年2月3日(月)の14時から行います。

さわやかな秋晴れの空の下、6日に6年生が、三ッ沢競技場で行われた「はまっ子スポーツウェーブ第69回横浜市立小学校体育大会」に参加しました。今年は、4日間に分けての開催で相沢小学校は3日目でした。4×100mリレー、100m走には学校代表の選手が参加し、校庭とは違う立派なトラックで、精一杯走り切りました。また、演技では、他校の6年生と一緒に「Let’s dance with YOKOHAMA」を手の動きやタイミングをそろえることを意識して踊りることができました。クラスごとに新記録を目指して取り組んできた長縄では、一人一人が自分の力を出し切ることができました。

6年生が、明日行われる横浜市小学校体育大会に向けて最後の練習を行いました。仕上げのダンスを見てくれたのは、ペア学年の1年生。1年生の前で立派な姿を見せようとがんばっていました。1年生は見終わった後、ペアの6年生にかけより声をかけていました。1年生に力をもらったことでしょう。

5日、1年生が地域にある幼稚園・保育園の年長さんを呼んで交流会を開きました。1年生は、どんなことをすれば園児が喜んでくれるかを考えて準備しました。体育館では、折り紙で作ったメダルをプレゼントしたり、じゃんけん列車をして一緒に遊んだりしました。学校をグループになって案内したり、教室でどんな学習をしているか教えたりしました。安心して入学を迎えてくれるとうれしいです。

3日、区役所、消防所等の協力をいただき本校で地域防災拠点訓練を実施しました。横浜市では、震災時の避難場所として小・中学校を地域防災拠点と定めています。本校を避難場所とした地域の代表の方による拠点運営委員会が主体となり、拠点開設訓練、参集訓練、救助資材やトイレの展示説明、簡易レインコートの作り方などが行われました。各ご家庭におかれましてもこの機会に非常時持出し袋などの備蓄、家具の転倒・落下防止を確認してみてください。

4年生が、瀬谷区公会堂で行われた区児童音楽会に参加しました。1日の集会では、全校児童と保護者の前でリコーダー奏と合唱を披露してくれました。リコーダー奏は、「花笛」、合唱は、「パプリカ」という曲です。リコーダーの美しいハーモニー、のびのびとした声の合唱唱に仕上がりました。励ましあったり、指摘しあったりする姿が見られ子どもたちの仲間意識が高まりました。相沢小学校は、プログラム最後でしたが、パプリカで会場中を盛り上げてくれました。

31日、1年生が大池公園に遠足に行きました。瀬谷駅から電車で南万騎が原駅まで乗車していきました。行きも帰りも電車の乗り方や歩き方などルールを守って立派でした。大池公園では、「動物とふれあいコーナー」でハツカネズミやモルモット、ニワトリとふれあったり、「とりでの森」で元気いっぱいアスレチックを楽しんだり、「ドーナツ広場」でどんぐりなど秋の宝物を見つけたりと楽しい1日でした。

30日、昼休みに長縄大会を行いました。8の字跳びを3分間で何回跳べたかに挑戦します。今年も年2回開催予定です。1回目は、クラスの現状を知り、寒くなっていく時期に外に出る機会を増やしたい、長縄を好きになってほしいと運動委員会が計画してくれました。毎年行っている成果か1回目とは思えないくらい子どもたちはスムーズに跳んでいました。2回目は、1月29日を予定しています。保護者の方も参観できますので、応援しに来てください。

30日、瀬谷区福祉保健センター・子ども家庭支援課が主催する「あかちゃんふれあい体験授業」が本校で行われました。1歳前後のお子さんがいらっしゃる保護者の方の協力を得て、赤ちゃんとふれあったり、お母さんの体験談を聞いたりすることができました。命の大切さや親子の絆を実感できる貴重な機会となりました。

21日から25日まで、瀬谷区の小学校代表児童の作品が体育館で展示されました。学年ごとに展示された作品はどの作品も力作ぞろいで、熱心に子どもたちや保護者の方が鑑賞していました。

17日、2年、6年、個別支援級で歯科衛生士さんによる歯みがき指導を行いました。歯の働きやむし歯のでき方などを教えていただいた後、染め出し液を使いながら歯みがきをしました。みがき残しができそうなところを確認しながらブラッシングの仕方を教えていただきました。毎日の歯みがきに活かしてほしいです。

3連休の後、後期がスタートしました。2年生の代表児童が後期に向けた抱負を発表してくれました。後期は、各学年の校外学習、あいざわっ子発表会等の行事が続きます。また、この時期は1年でも過ごしやすく学習やスポーツに打ち込める時期です。後期もよいスタートを切りましょう。

11日で前期が終わりました。前期終業式では、2年生代表児童が前期の振り返りを発表してくれました。教室に帰り、担任の先生が一人ひとりにあゆみを手渡しました。前期にがんばったことや成長したこと、後期の課題などを伝えました。ご家庭でもお子さんと確認いただき、励ましの言葉をかけていただけれたらうれしいです。

9日、3年生が国語学習の一環として瀬谷図書館の見学をしました。始めに図書館のスタッフの方に読み聞かせをしていただいたり、図書館の使い方や本の借り方などを分かりやすく説明していただいたりしました。その後、たくさんある本の中から自分で読みたい本を探したり、図書館の秘密を見つけたりしました。今後、もっと図書館を活用できるようになってほしいです。

3日、5年生が、みなとみらいホールで行われた心の教育ふれあいコンサートに参加しました。プロのオーケストラによる本格的な演奏を体験しました。誰もが一度は耳にしたことのある名曲ばかりでした。神奈川フィルハーモニー管弦楽団の演奏にパイプオルガンの迫力の響きが加わった上質な演奏を楽しみました。午後からは、カップヌードルミュージアムに行き、マイカップヌードルを作りました。日本人の世界的な発明の一つがどう作られたかを学びました。

6年生によるソーラン節、なかよしダンスの他にも全校代表としてソーラン節を披露、迫力ある動きとかけ声が観客をひきつけ大きな拍手をいただきました。プログラムの最後は、高学年リレー。抜きつ抜かれつの接戦とさすが高学年と思わせるスピードある走りで感動しました。地域・保護者・全校児童が関りを深めながら全力を尽くした今年のスポーツフェスティバルでしたが、おひさまの勝利で幕を閉じました。ご協力いただきましたボランティアの皆様、温かい声援を送っていただいた保護者・地域の皆様、ご理解とご協力ありがとうございました。

3・4年生のなかよし競技は飛びつき綱引きです。1回戦は3年生、2回戦は4年生、3回戦目は、3年生が先にスタートして時間差で4年生も助けに行きます。どの綱が取りやすいかを考えたり、仲間の味方になって引っ張り合ったりと白熱した戦いでした。1・6年生のビッグパンツリレーは、同じパンツに4人一組で入りリレーをします。なかなか入れなかったり脱げなかったりと苦戦しているところが見どころでした。2・5年生のなかよしダンスペアでタイミングよく踊ったり、交互にダンスを披露したりと工夫がたくさんありました。ひょっこりひょうたん島の曲のダンスとひょっこりはんの組み合わせなどコミカルなところもあって楽しませてくれました。

午後の応援合戦は、全力の応援です。練習の成果を発揮し大きな声と動作で全校を盛り上げました。保護者や地域の方も一緒に応援してくれました。未就学児競技では、1年生が待っているところまで小さな子が一生懸命走りました。1年生が渡すプレゼントに喜んでいました。相沢アスレチックは、障害物競争です。高学年になるほど距離と障害の数が増していきます。ケンケン、縄跳び、ハードル、ボール投げなどのポイントをクリアしながたゴールを目指しました。

1年生~3年生の代表による低学年リレー、中休みに練習を続けてきました。どのチームもしっかりとバトンをつなぎましたが、優勝は黄色でした。昼食後は、美門会による踊りの披露がありました。その後は、保護者・地域・子どもたち・職員で相沢体操と相沢音頭を一緒に行いました。その隊形から大玉送りを行いました。最初は子どもたちだけで転がし、次は外側を大人が支えて2回戦を行いました。1勝1敗の引き分けでした。

1・6年生のなかよしダンスでは、初めてのスポフェスにわくわくしている1年生を励ましながら精いっぱいリードしてきました。1年生も6年生も最高の笑顔でした。2・5年生のなかよし競技は、2・5年生が協力したおみこしリレー言葉が書いてあるお宝を運びます。運び終わるとそれぞれの言葉が完成しました。玉入れは、最初は子どもたちが、そして最後は保護者がかごに向かって真剣に投げ合いました。

午前の部のスタートは徒競走。低学年は直線、3年生からはコーナーが入り距離が長くなります。ゴールを目指して全力で走りました。3・4年のなかよしダンスは、ペアと出会って冒険にでかけお宝を発見するまでのストーリーをダンスでつなぎました。綱引きは、低・中・高と続き、保護者も参加して力いっぱい綱を引きました。

絶好の秋晴れの下、20回目となるふれあいスポーツフェスティバルを実施することができました。「ふれあおう相沢 つなごうみんなの思い」のスローガンに今年度は、サブテーマとして「関りを広げよう」を加えより、地域の方や全校の児童と関わりを大切に活動してきました。開会式の児童代表の言葉や選手宣誓にも思いが込められていました。聖火リレー、シンボル旗掲揚、準備運動もきりりと引き締まっていました。

今年度は、暑さ対策のために瀬谷愛児園、相沢幼稚園、あづまの幼稚園からテントを借りて児童席に設置させていただきました。27日には、ボランティアの方にもご協力いただき、4年~6年、職員、ボランティア前日準備を行いました。職員だけでは時間がかかる仕事もボランティアさんのお陰で効率よく進みました。児童も自分たちの係の役割をしっかりこなそうと真剣に取り組んでいました。明日はいよいよスポーツフェスティバルです。ボランティアの皆様明日もお力添えよろしくお願いいたします。

今年は、天候にも恵まれスポフェス練習が順調にできました。各学年の演技や競技の練習も進みいよいよ仕上げの段階です。演技では振り付けも覚え堂々とした本番さながらの演技を見せていました。当日が楽しみです。

20日、全校が集まり、開会式・閉会式を中心とした全体練習を行いました。スポフェス実行委員会が進行を行い、入場、聖火リレー、選手宣誓、スポフェスの歌、準備運動など全員が協力してスムーズに進みました。

17日、3年生が社会科の学習の一環としてでスーパーマーケット見学に行きました。店員さんの案内でお店の中や普段見ることができないバックヤードも見学させていただきました。普段の買い物とは違って、子どもたちはたくさんの工夫を見つけようと興味津々で見学をしました。売り方の工夫を探したり、店員さんへのインタビューをしたりしました。子どもたちの質問に店員さんたちがていねいに答えていただだき、学習が深まりました。

東野中ブロックでは、小学生同士の異学年交流だけでなく、中学校とも交流して楽しくクラブ活動を進めようとクラブ活動の時間をチャレンジタイムと呼んでいます。17日から4回にわたって、東野中の2年生が、本校に来校してチャレンジタイムを行います。一緒に楽しむ場面や中学生らしく優しく教えてくれる場面をみかけ交流が進んでいることが伺えます。

13日の集会で、地域の美門会の方をお招きして全校で相沢音頭を踊りました。スポフェス実行委員、相沢音頭担当の児童のリードにより集会がスムーズに進みました。見本となり一緒に踊っていただいた美門会の方には踊りのポイントを教えていただきました。スポーツフェスティバルで披露する予定です。保護者の方も是非一緒に参加していただければありがたいです。

10日、6年生が、総合的な学習の時間(AIAI)の調べ学習として、地域の特別養護老人ホームの愛成苑を訪問しました。見晴公園の横にある愛成苑は、いつも目にする場所ですが中に入るは初めての児童も多く、苑の方の話を興味をもって聞いていました。これから愛成苑とのかかわり方について考えていきます。

9月17日から4回、東野中の本校卒業生の2年生がジュニアリーダーとしてチャレンジタイム(クラブ活動)に参加してくれます。3日は、交流をよりよいものにするためのウォーミングアップと6年生との打ち合わせのために来校してくれました。中2の生徒がまず、本校の教師と共に心をほぐすためのアイスブレークを行いました。楽しい雰囲気の中、中学生と6年生との自己紹介、4回の活動計画を立てました。中学生と活動することによりクラブ活動の幅が広がったり、深まったりして充実した活動になるよう願っています。

2日、大規模地震を想定した総合防災訓練を行いました。机の下に安全に身をかくす活動後、余震に備えて校庭に避難しました。子どもの中から負傷者の役割の子を出してもらい、負傷者搬出訓練も行いました。その後保護者等による引き渡し訓練を実施しました。今回の総合防災訓練は東野中ブロックで計画しています。「防災の日」にちなみ、ご家庭でも災害時の備えについてお話いただければうれしいです。

本校のスポーツフェスティバルは、地域・保護者・卒業生など多くのボランティアに支えられています。26日にボランティアの皆さんに集まっていただき役割分担をさせていただきました。児童スポフェス実行委員も参加しあいさつしました。子どもたち、職員とともにスポフェスを作り上げるお力添えをよろしくお願いいたします。

長い夏休みが終え子どもたちが返ってきました。朝、見守りをしているとテンションが低い感じでしたが、教室に入り友達の顔をみると明るい笑顔がもどってきたようでした。朝会では、校長先生が夏休み中に挑戦して得た自信をこれからの学校生活につなげましょうとの話がありました。教室では、夏休みの思い出を友達に発表しているクラスも多かったです。まだまだ暑い日も続きますが、体調管理にに気を付け、もてる力を発揮し成長していってほしいです。

23日、横浜国際プールで行われた横浜市小学校水泳大会に本校6年生男子児童1名が参加しました。瀬谷区水泳記録会で区代表として選抜されたメンバーです。男子50m自由形に参加し、大きな50mプールで自分の力を出し切って泳ぎました。

キッズは、日祝日以外は、夏休み中も活動を続けてくれています。休み中も友達と遊ぶことができ楽しそうです。23日は、横浜スパイス(元市職員のボランティア団体)の方をお呼びして「お弁当作り体験」を行いました。3年生から5年生まで11名が参加し、お弁当作りの定番の卵焼きやウインナーなどに挑戦しました。彩りもよく栄養満点の自分で作ったお弁当を食べてとても満足していました。

30日大門小学校のプールで、瀬谷区水泳記録会が開催されました。参加校は、相沢小、大門小、瀬谷小、上瀬谷小の4校です。本校からは4年生から6年生児童23名が参加しました。どの子も、今までの練習の成果を発揮して自己記録を更新できるよう、精一杯泳いでいました。また、泳いでいる友達に一生懸命声援を送っている子どもたちの姿がとても素晴らしかったです。

7月22日から29日まで希望者による夏休み水泳教室を実施しています。前半は、区水泳記録会参加児童、後半を低・中・高学年に分けて進めています。課業期間は、梅雨の合間の比較的水温が低い状態でしたが、夏休みに入り気温も水温も上昇。子どもたちは「気持ちいい」と言ってがんばっています。個々の泳力に合わせた指導を心掛け、目標に向かって前進する子どもたちをサポートしています。

22日、東野中、二つ橋小、相沢小の代表児童が集まり、横浜こども会議中学校ブロック交流会を行いました。「横浜こども会議」は、いじめの未然防止の取組として子ども達が主体となり「だれにとっても居心地のよい学校づくり」をめざして話し合い、具体的な取組を進めるためのものです。本校代表4名が話し合いに参加してくれました。話し合った内容を持ち寄り、8月27日に、瀬谷区交流会を開催します。

7月19日から8月25日まで夏休みとなります。各学年からでている学年だより夏休み号や「夏休みの生活」についてのプリントなどを参考として安全で楽しい夏休みをお過ごしください。7月22日~7月29日までは夏休み水泳教室が行われます。8月3日から8月15日までは学校閉庁期間となります。緊急の場合は教育委員会西部学校教育事務所指導主事室(336-3743)にご連絡ください。梅雨明け後、急に気温が高くなることが予想されます。熱中症にはくれぐれもご注意ください。

19日、夏休み前の朝会を行いました。校長先生からは、4月からの目標をもって成長した姿を夏休みにつなげていこうとの話がありました。児童指導の先生から夏休みに気をつけて欲しいことの確認がありました。児童代表による夏休みにがんばることの発表も行いました。最後に細谷戸駐在所の方から金銭の貸し借りはしないこと、不審者から身を守る方法などを教えていただきました。

個別支援級で大事に育てていた夏野菜の収穫の時を迎えました。今年は梅雨空が続き成長が心配されましたが、ナス、シシトウ、ミニトマトとも無事に大きくなりました。収穫前にじっくりと観察を行いました。形や色など細かいところまでよくかけていました。

18日、1年生が、横浜市河川企画課の職員をお呼びして水難事故防止講座を行いました。横浜市では、ゲリラ豪雨や大型台風などによる水害が近年多発していることを受けて小学校1年生を対象に水難事故防止を呼び掛けています。前半は、川の生き物を当てるクイズを行い川の魅力を子どもたちに紹介してくれました。後半は、川遊びのときの服装や天候が悪くなったときには急いで川から離れることを教えてくれました。講座の様子はタウンニュースで紹介されました。

wwww.townnews.co.jp/0106/2019/07/25/490508.html

17日、瀬谷警察署生活安全課の職員をお呼びして、1・2年生を対象に非行防止教室を行いました。夏休み前に善悪の区別を確認したり、防犯意識を高めたりするために実施しました。大切なこととして、「①良いことか悪いことか考える ②悪いことはしない。流されない。 ③はっきりと断る ④注意する。大人に相談する。」を学びました。ご家庭でもお声がけいただけると助かります。

2日目は、世界遺産の東照宮や二荒山神社をグループで見学しました。あいにくの小雨まじりの天候でしたが、朝早かったかためか見学者が少なく一つひとつの場所をスムーズに見学ができ意匠の巧みさを堪能できたことと思います。見学後は、昼食のカレーを食べたり、お土産を買ったりしました。

梅雨空が心配ですが、10日に6年生が楽しみにしていた日光に出発しました。横浜駅で修学旅行専用電車に乗車、友達とカードゲームやおしゃべりをしながら楽しく過ごしました。1日目は日光駅でバスに乗り奥日光へ向かいます。雨は降っていないものの華厳の滝は霧がでてあまり見えませんでしが、戦場が原ハイキングは予定通りでき日光の自然を満喫しました。宿舎に入ってからは、美味しい夕食後、益子焼体験を行いました。事前に書いた下絵を見ながら真剣に絵付けをしていました。

1年生が生活科で朝顔を育てています。先週あたりからアサガオが咲きだしました。毎日欠かさずお世話をした成果がでて子どもたちは喜んでいる様子です。種植えから続く観察日記にも花の咲いている様子が加わりました。夏休み中は保護者の方のご協力で鉢を持ち帰り観察を続けます。

5日に集会委員会が計画してくれた集会を体育館で行いました。ステージ上の机と机の間から飛び出したものを当てるクイズです。ボールや上履き、防災頭巾などいろいろな物が飛び出し、歓声が沸きました。子どもたちは目を凝らして次々に飛び出してくるものを当てていました。

1日から夏休み前の個人面談が始まっています。短い時間ではありますが、お子様の成長や課題についてお話させていただいています。ご家庭と情報を共有することで子どもたちのさらなる成長につなげていきたいと考えています。夏休みがより充実したものとなりますようご協力お願いいたします。

6年生の国語の学習でオリンピック・パラリンピックのパンフレット作りに取り組んでいます。1日にブエンカンビリオ横浜の方を招きブラインドサッカー体験会を行いました。ブエンカンビリオ横浜は、神奈川県唯一のブラインドサッカーチームとして活躍している団体です。子どもたちは、アイマスクをした状態でいろいろなゲームをしたり、実演を見たりすることができ、「前が見えなくて怖かったけど、友達の声かけで歩いたり、蹴ったりする方向が分かった」などコミュニケーションの重要性に気付く感想が多く見られました。

1年生が、最初の水泳学習に取り組みました。初めて水泳学習になりますので、ペアの6年生がシャワーの仕方やプールサイドでの歩き方、話の聞き方、プールからの上がり方などそばについて教えてくれました。1年生も安心して水泳に取り組みました。1年生は、次からは2年生と一緒にプールに入ります。

プール開きをしても気温や水温が上がらずしばらく入れないことも多いのですが、5・6年生がさっそく水泳学習に取り組みことができました。水慣れ後、自分がどのくらい泳げるかを確認した後、泳力別に分かれました。自分の目標に向かってがんばってほしいものです。

26日、区役所、瀬谷警察交通課、瀬谷土木事務所、各自治会代表、地域の中学・幼稚園代表、PTA役員、校外委員会、学校職員代表が集まり、スクールゾーン対策協議会を開催しました。学区の危険箇所及び改善場所について、PTA校外委員がまとめ、事前に現地調査を実施し、作成した要望書をもとに協議しました。参加された方からも貴重なご意見を頂きました。要望については順次対策・改善して頂くことになりました。

25日、児童会活動の一環として3・4年生が細谷戸エコ広場に清掃にでかけました。事前に地域の方が草刈りを行ってくれた草を一か所に集めていく作業でしたが、全員で一生懸命取り組むとみるみるうちに草の山ができました。広場もきれいになり地域の方にも喜んでいただきました。

今週から水泳学習が始まります。24日の朝会でプール開きを行いました。体育委員会が水泳学習の約束を確認してくれました。児童代表2名が、今年度の目標を発表しました。校長先生から体育委員会の委員長に安全に水泳学習ができるようプールの鍵を託しました。

本校では、教員の授業力向上と子どもの資質・能力の育成を図るため、校内重点研究に取り組んでいます。4年前から「算数科」を取り上げ、「わかる喜び・共に解決する楽しさを実感する算数科学習~数学的活動を通して、自分の考えをもち、友達と伝え合う子を目指して」をテーマに子どもが話伝えたくなる支援の工夫について研究を行っています。21日は、1年生と6年生のクラスで外部講師を招き今年初めての授業実践をもとにした研究協議会を行いました。

4年生が、横浜市水道局の方をお呼びして水道出前教室を行いました。水道局の方が、スライドで水源から蛇口まで、水道の水ができるまでを分かりやすく教えてくれたり、ろ過実験を見せてくれたりしました。ろ過実験では、きれいな水ができる様子を身近で観察することができました。水道に関する関心が高まったことでしょう。

代表委員会の今年度の目標の一つに「地域と積極的にかかわる」ことが挙げられています。先月の代表委員会で「自分たちで日頃使っている公園をきれいにしよう」と話し合い、ペア学年で公園のごみ拾いをすることになりました。19日は、1・6年で「相沢公園」と「福祉グランド」にでかけました。公園愛護会の方のお話を伺った後、目立たないところまでごみを探してきれいにしようとがんばりました。

2日目もさわやかな天気です。体調の悪い子もなく快調な滑り出しです。朝食も夕食と一緒のビュッフェ形式で、パンやごはん、シリアルなども選ぶことができました。朝食後は、牧場体験と藍染め体験に分かれて活動しました。服部牧場では、乳しぼり体験をした後、おいしいアイスクリームを食べました。レインボープラザでは、バンダナを割りばしと輪ゴムで模様を作り、藍色の染料の中に入れて染めました。終わった後は、組み紐体験をしました。活動がスムーズに進みましたので予定よりも早い帰校となりました。実行委員会を中心に楽しく協力しあってよい体験学習となりました。

4・5年生が湖畔で合流し、ふれあいの村に到着。入村式では、ふれあいの村の方の話をしっかり聞きました。入村式後、ふれあいの村の豊かな自然の中で、ヒントと葉っぱの絵を頼りに樹木札のついた木を探す「木ラリー」を行いました。活動班で協力して活動することができました。夕食はビュッフェスタイル、食べ物や飲み物を自分で選んで食べました。キャンプファイヤーでは、各クラスの出し物やゲーム、ダンスなど大変盛り上がり思い出に残ったことと思います。

昨日の雨がうそのようにさわやかな天気となりました。「レッツゴー!令和最初の愛川へ!みんなで楽しく協力しあいしっかり学ぼう」と出発式では元気にスローガンコールしていました。バスに乗車すると早速レク係が、バスレクをしてくれました。ほぼ予定通りの時刻で宮ケ瀬湖畔に到着、ここからは、4年生が宮ケ瀬ダムと水とエネルギー館見学、5年生が、カヌー体験。自然散策に分かれて活動しました。

歯と口の健康週間が開かれています。水道の数の関係で、1・2・4年が今週、3・5・6年が来週に給食終了後3分間、歯磨き指導の動画を見ながらしっかりと磨いています。食後後に丁寧に磨く習慣がつくようご家庭でもお声かけください。

水泳学習が6月24日から始まります。万一のことに備え、中屋敷消防出張所の方をお呼びして、職員が心肺蘇生法研修を行いました。救急救命を確実にできるよう心臓マッサージやAEDの仕方を練習しました。

24日からいよいよ水泳学習が始まります。6年生が学校を代表して水泳学習で使う用具を出してくれたり、プール清掃の仕上げをやってくれたりと大活躍でした。梅雨の合間の晴れの日は、さすがに夏を思わせる日差しとなってきました。プール学習がしっかりとできるとうれしいです。

8日、学校説明会終了後、地域の方と保護者の方の代表の方をお招きして「まちと共に歩む学校づくり懇話会運営委員会」を行いました。「まちと共に歩む学校づくり懇話会」は、地域との繋がりを深めようと昨年度から実施しており、子どもたちを育むために学校、地域、保護者が協力してできることを考えるために行っています。今回は、給食体験をしてもらいながら今年度の取組について意見交換しました。

8日、土曜参観を行いました。土曜日ということで多くの保護者の方が来校し子どもたちの学習の様子を参観していただきました。今年度から実施している保護者来校の際の自転車置き場についても「奥から止める」「一方通行」などのルールにご協力いただきありがとうございます。学校説明会では、本年度の基本方針とともに学力、体力、生活意識の向上に向けての取組などを説明しました。ご参加できなかった方は事前に配布しました学校要覧等をご覧ください。学校説明会に続きPTA総会も行いました。

7日、全校で不審者対応について話をしました。子どもたち自らが身を守る意識をもてるよう「人通りの多い道を通って寄り道をしないで登下校する」「不審者に遭遇したら大声を出す」「子ども110番の家やお店などにかけ込む」「防犯ブザーを鳴らす」「出かけるときは必ずお家の人に行先を伝える」「だまってついていかない」等を指導しました。不審な人物を見かけたらまずは110番通報をお願いします。その後学校にも連絡いただけると助かります。

個別支援級児童が、5日に二ツ橋小のお友達と引地台公園に遠足へ行きました。まず、公園内の樹木を探すラリーをしたりドカベンのブロンズ像のポーズをまねるミッションに挑戦したりしました。次に二ツ橋小の友達と合流し、鬼ごっこやじゃんけん列車などのゲームを楽しんだり、遊具で遊んだり、お弁当を一緒に食べたりと楽しい時間を過ごしました。

5・6年生では、日本の平和や国際平和に対して自分たちのできることを実践するという視点で、調べたことや自分が考えていることを作文に書きました。5日は、クラス代表児童4名が、4・5・6年生の前で発表しました。交通事故を減らすには、動物の命を大切にするには、食品ロスを減らすには、多様な人が幸せに生きるにはなどを発表し、平和について自分ができることを考える機会となりました。クラス代表として堂々と自分の考えを伝えていました。

5月28日と6月4日に3年生が社会科の学習の一環として学区をグループに分かれて探検しました。28日は、学区の南側、4日は北側を回りました。まちの建物や自然、道、人などに着目して気づいたことをメモしながら活動していました。学区の特徴にたくさん気づくことができたことでしょう。

3日、今年度1回目の学校保健委員会を体育館で開催しました。今年のテーマは「心も体も支えあいぐんぐん成長あいざわっ子!~ぐっすりねむって スマイル相沢プロジェクト」です。夜更かしせず、発達段階に応じた睡眠時間を確保することで次の日の活動がスムーズに始まったり、心身の成長に好影響を与えたりします。子ども達の生活を見ていると、スマホやゲーム、テレビなどで夜更かししてしまうときもあるようです。早く寝るためにできることは何かを保健委員が考えて提案してくれました。ご家庭でも家庭でのルールを決めて取り組んでいただけると助かります。

31日、集会委員会が計画した〇×集会を行いました。集会委員会が考えた相沢小学校に関する問題に〇×で答えます。「相沢小学校は、屋上を入れると5階建てである。」「外国語活動の先生の好きな教科は・・・」など集会委員会が一生懸命問題を考えて」くれました。みんなも真剣に考え〇か×の場所に悩みながら移動。当たると歓声が上がりました。

29日、4年生が、社会科学習の一環として資源循環局旭工場へ見学に行きました。クレーンでごみを持ち上げる作業や、集中管制室で工場内の設備を管理する職員の方々の様子を見学し、私たちが出したごみがどのように処理されているのかを学びました。ごみの出し方や3Rの大切であることも教えていだたきました。学習したことを活かして学校や家庭で環境リーダーとなって毎日を生活していってほしいです。

28日、1年生と2年生が瀬谷中央公園に遠足に行きました。1年生と2年生がグループを組み、2年生が1年生を案内する形で学校から交通安全に気をつけて歩いていきました。公園についてからは、ログハウス、グランド、林、写真とローテーションを組んで活動しました。ログハウスでは、すべり台や地下迷路、ネット階段などの遊具で遊んだり、林では林に関係があるビンゴを行ったりと夢中になって活動していました。活動が終わるころに小雨が降り出したため、学校に帰ってグループでお弁当を食べました。

21日、1年生と4年生を対象に交通安全教室を実施しました。あいにくの雨で、校庭を使っての体験はできませんでしたが、体育館で、1年生は安全な歩行について、4年生は、自転車の乗り方や点検についてなどを教えていただきました。交通事故が起きないようご家庭でもお声かけください。

14日から16日にかけて体力テストを実施しました。1・6年、2・5年、3・4年がペアを組み、上の学年が教え交流を図りながら実施をしました。体力テストは、子どもたちが自分の体力や運動能力を知り、自分の体力を向上させようとする意欲・態度を育てるために毎年実施しています。横浜市においては、現状を分析する基礎資料としても活用しています。実施種目は、ソフトボール投げ、シャトルラン、50m走、立ち幅跳び、長座体前屈、握力などです。お子さんの結果については後日配布する資料でご確認ください。

28日に行われる「まるたの城遠足」の事前学習として瀬谷市民の森に1・2年生で出かけました。まるたの城まで安全に行けるよう歩き方の指導やグループ活動の練習を行いました。瀬谷市民の森では、土曜参観のときの「フォトフレームづくり」で使う枝を集めました。

26日、2年生を対象にベイスターズ野球教室を行いました。横浜ベイスターズのベースボールスクールコーチが投げる・打つの基本を教えてくれました。体の使い方を教えてもらうとティーバッティングングをしたり、壁に向かって思い切り投げたりといきいきと活動に取り組むことができました。

4・5組では、植物の栽培活動を年間を通して行っています。24日は、ナス・シシトウ・ピーマンの夏野菜の苗植えを行いました。一つひとつの苗を丁寧に植えていきました。育つのが楽しみです。観察や水やりなどのお世話をしていきます。

新聞紙をはさみで切って長い紙をたくさん作りました。ログスペースの空間を活かして高いところから流れるようにたらしたり、狭いスペースではすだれ状にしたりと夢中でつくっていました。片付けも協力して行いました。

2年生が1年生を連れて学校を案内しました。2年生が事前に教室を回って調べたことを分かりやすく1年生に説明しながらグループごとに案内しました。教室いもどってきたときには「いろいろな教室を案内できたよ。」「たくさんの1年生と話ができたよ。」と2年生が満足した表情で話していました。

「6年生が変われば、学校が変わる」という視点から、6年生は年間を通して1年生のサポートをしていきます。早速、給食と掃除の時間のサポートに取り組みました。最初は1年生にどのように接していけばよいか迷っていた6年生も1年生から頼られ「自分が助けないと」と意識が高まっています。休み時間も一緒に遊んでいる姿がほほえましいです。

19日に授業参観・懇談会を行いました。今年最初の学習公開となります。保護者の方に見守られる中、張り切って授業に取り組んでいました。懇談会では、学年の成長段階や目標、主な学年行事をお話しさせていただきました。今年1年間よろしくお願いいたします。

12日、1年生を迎える会を行いました。1年生が全校の温かい拍手で迎えられて入場。1年生を仲間に入れて楽しくじゃんけん列車をしたり、歌を歌ったりしました。歓迎の言葉では相沢小のことを呼びかけで紹介しました。6年生を中心に1年生を全校で支えていきます。

春の爽やかな天候の中で、着任式・始業式を行うことができました。今年着任された8名の教職員の紹介と挨拶がありました。始業式では校長先生の話の後、新しい担任と担当の発表がありました。新しいクラス、友達、先生との出会いを大切にして気持ちのよいスタートを切ってほしいと思います。

新入生46名が相沢小に入学しました。6年生に手を引かれ入場。2年生から歌のプレゼントもありました。これから始まる小学校生活に期待が膨らんでいることでしょう。保護者の皆様、お子様のご入学を心よりお祝い申し上げます。子どもたちが早く学校生活になれ、元気に登校できるよう支援していきますのよろしくお願いいたします。