更新情報

-

カップへ向けた練習が少しずつ本格化。高学年の子どもたちは、ソーラン節の動きを6年生から5年生に伝達していました。樹木班のメンバーで集まり、優しく丁寧に教える6年生。話を聞いてみると、6年生は、「去年教えてもらったことを思い出しながらやっている。難しい動きの部分を知っているから、一つ一つ区切りながら教えてあげている。」「去年の私たちよりも上手。」等、ソーラン節に対する強い思いが伝わってくると共に、とても頼もしく感じました。5年生にも笑顔が見られ、とても和やかな空間を共有できました。「“どっこいしょ”の部分がきついけど、6年生と一緒にかっこよく踊りたいから、たくさん練習したい。」と、5年生。当日の演技が待ち遠しいです。

-

家庭科の学習が始まった5年生。最初の学習は、お湯を沸かしてお茶をいれる活動です。「お茶をいれる調理実習があるので、校長先生の分もいれるから来てください。」と、声をかけてくれた子がいたので、家庭科室に行ってみると、身支度を整えてやる気十分の子どもたち。「自分の家はIHコンロだから、ちょっと怖い。」「たまにお湯を沸かすことがあるから、大丈夫だと思う。」等、様々な様子でしたが、ガスの元栓を開け、つまみを押し回す際の表情は真剣。お湯が沸騰したら少し冷まし、湯のみ茶碗に注いで温度を調節。そのお湯を急須に注いでお茶の葉の成分を抽出するまで、安全に気をつけて作業することができました。そして、いよいよお茶を飲んでみると…。「思っていたよりも甘い。」「下に溜まっていたところは、ちょっと渋いな。」「美味しいから、おかわり4杯目です。」との感想でした。ぜひ、本日は、ご家庭でお子さんに美味しいお茶をいれてもらってください。

-

入学直後の1年生のサポートをしてくださっている1年生レンジャーの皆さん。今年度は、給食の時間に特化したサポート。給食当番の子どもたちは初めての白衣着脱のため、大人の想定以上に時間がかかります。裏返しになってしまったり、ボタンを上手く留められなかったりして涙ぐむ子も。担任は1人しかいませんので、レンジャーの皆さんが大活躍。白衣のたたみ方も丁寧に教えてくださり、子どもたちも嬉しそうでした。給食当番の子が休みの日には、給食室に一緒に食缶を取りに行く場面も見られ、大変ありがたいです。教員だけではなく、地域や保護者の皆さんとの関わりを通して学ぶことができる絶好の機会となります。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

-

来月開催の東品濃カップ(運動会)へ向けた活動が始まっています。学年やブロック毎に集合し、新しい仲間と共に体をほぐしたり、実際に動いてみたり…。休み時間には、リレーや応援団の練習もスタート。6年生が下級生に声をかけながら、少しずつ活動を創り上げているところです。本日は、団結式がありました。体育委員会の子どもたちよりスローガンが発表。『団結・ヒガシナ・フレンズ』が今年度のスローガンです。応援団長からは、「一人一人が楽しみ、思い出に残るカップにしたい。また、ブロックで演技や競技をするので、つながりを大切にできればいいなと思う。そんなカップになるように、応援団長として全力を出していきたい。」と、力強い言葉を述べていました。結果も大事ですが、当日までの過程がより一層重要になります。自分のめあてをしっかり立てて努力してほしいと願っています。

-

今年度も横断歩道のところに立って、登校の見守りをしてくださっています。雨の日や風の強い日も安全に子どもたちが登校できるように声をかけてくださり、感謝しております。話を聞いてみると、「1年生も元気登校しています。」「“今日は○○が楽しみ”と、自分から声をかけてくれる子もいて、元気をもらっています。」「高学年になると恥ずかしそうですが、挨拶をしてくれる子もいますよ。」「この間卒業した子たちの中には会釈してくれる子もいて、嬉しいです。」とのことでした。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

-

子どもたちの登校後、大地震発生および台風接近の際には、子どもたちの安全確保のため、学校での「引き渡し」となります。本日の引き渡し訓練の際、教室では少し心配そうな表情で保護者または代理人のお迎えを待つ子どもたち。メール配信での訓練内容確認、校舎内での動線の確認などができたことと思います。子どもたちのお迎えをしてくださり、ありがとうございました。風水害・地震等に対する登下校の対応については、年度初めに配付済みです。今一度ご確認ください。

-

2年生になり、心機一転、意欲的に活動している子どもたち。「おはようございます。」と、正門での挨拶も気持ちが良いです。給食の食缶返却時には「1年○組です。あっ、間違えちゃった。」と、照れた表情が微笑ましいですね。教室に行ってみると、1組では2桁+2桁の筆算の仕方を学んでいました。1年生の時に使ったブロック・さくらんぼ・図などを活用して、位取りを意識しながら筆算することができたようです。練習問題の答え合わせでは、「見て、全問正解しちゃった。」と嬉しそう。1年生の時の学びが活きています。2組では春を感じるものをカードに描く時間。「これはね、タンポポ。校庭で見つけた。こっちがチューリップ。花がこんな風に開いていて、春だなって思った。」と、わくわくした気持ちが伝わってきます。ピンクの花を描いていた子に聞いてみると、ツルコザクラとのこと。「小さいお花がいっぱい咲いていて、ふわふわした感じが好き。」と話してくれました。自分なりの表現が豊かになった2年生の今後が楽しみです。

-

これまでは上級生のお世話してもらうことが多かった子どもたちも、いよいよ上学年の仲間入り。新年度が始まって2週間が経ちますが、意欲的に取り組んでいます。教室を回ると、1組は国語の時間。漢字辞典を使って様々な引き方を学んでいました。「“飛” は、総画数引きだと9画のところを見ればいいけど、いっぱいあるから大変。」「音訓引きだと、“とぶ” で探すことができるけど、読み方が分からなかったら…。」等、それぞれの良さを実感。2組は理科。校内の幾つかの場所に出向いて生物の様子を観察した結果をもとに、観察グループごとにまとめていました。写真を選んだり、「ねえ、前(冬)よりも生き物の色が増えたり、大きくなったりしてきたってまとめていい?」と確認し合ったりしながら学び合う姿がすてきです。この後、どう変化していくのかが楽しみですね。3組は図工。スパッタリング・ドリッピング・デカルコマニー等の技法を駆使して描いたカードをもとに、切ったり貼り合わせたりしながら絵の具の夢模様作りに熱心に取り組んでいました。「校長先生、見て。ここはビー玉転がしで描いた線だから、面白い模様でしょ。」と、目の輝きは芸術家そのもの。引き続き、“ひと・もの・こと” と豊かにかかわりながら、学びを楽しんでほしいものです。

-

今年度初めての避難訓練は、地震発生という想定で実施。子どもたちには、次の2点を伝えました。『どこで何が起こったのかを知ること』と『自分の身を守るために、どうすれば良いか考えて行動すること』です。どのクラスでも、放送が入ると直ぐに机の下に潜る姿が見られました。今回は地震発生でしたが、何かが崩れて粉塵が舞ったり、火災が引き起こされたりする可能性もあります。避難の際にはハンカチやタオルで口元を押さえることができるよう所持しておくことが大切ですね。本日の訓練でもハンカチを持って避難する子が見られ、感心しました。なお、登下校時や放課後の発災も考えられます。家族の集合場所等について、年度初めのこのタイミングで話し合いの上、確認をしておいてください。

-

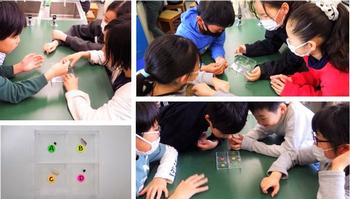

5年生の子どもたちと『種ウォッチング』の授業をしました。Ⓐハマヒルガオ・Ⓑヒマワリ・Ⓒインゲンマメ・Ⓓアサガオの4種類の種を名前を伏せて提示し、ウォッチングしてみると…。ⒷとⒸは分かったものの、ⒶとⒹは色や形が似ていて判別が難しく、3種類か4種類で意見が分かれました。?を!にするためには、見るだけではなく他の方法が必要であるため、話し合ったところ、重さを量る・育てる・食べてみる・水に入れてみる等の意見が出ました。すぐに試せるものとして、水を入れたカップに種を入れてみると、Ⓐは浮き、Ⓓは沈んだのです。その後、Ⓐのハマヒルガオが育つ場所の写真を見てみると、砂浜や海が写っていることを発見。なぜ、ハマヒルガオの種が水に浮くのかグループで話し合うと、面白い考えが聞こえてきました。「ハマヒルガオの種は、波に乗って運ばれると他の島にたどり着く。そうすると、その島で子孫を残すことができるんだと思う。」「ハマヒルガオは、波を利用するように進化したのかも。」と様々。教室に戻る際に、何人かの子どもたちが、「見た目は同じでも、調べてみると違うことがあり、驚いた。」「みんなで色々な方法を考えながら謎を解き明かして楽しかった。」「種にも工夫がかくされていて、種って不思議だ。」と、感想を伝えてくれました。今後も、様々な“ひと・もの・こと”と豊かにかかわり、じっくり考えながら、学ぶ姿を期待しています。