更新情報

-

これまでのヒガシナタイムで『手話ダンス』に取り組んできた子どもたち。4年生の他のクラスには紹介したものの、もっと多くの人たちに手話ダンスを見てもらいたい・伝えたいという思いを強め、今週の中休みを活用して体育館で全校にお披露目することに。各クラスに周知ポスターを配ったり、当日は全校放送を流したりと、気合十分。体育館には、1年生から6年生までたくさんの子どもたちが集まり、一緒に手を動かしたり、歌ったりする姿が見られました。「レンジャーソングの手話が上手だった。“ヒガシナレンジャー”の手話を初めて見たからびっくりした。」「アンパンマンの歌も手話でできるから、楽しい。ちょっと忘れちゃったけど、弟に教えてあげたいな。」など、嬉しそう。一連の活動を通して、様々な?を!にしてきた2組の子どもたち。時には壁に突き当たっても、みんなで知恵を出し合って乗り越えてきたことに価値がありますね。様々な非認知能力の育ちも感じます。

-

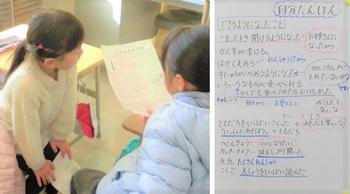

国語の教科書に掲載されている4枚の絵を使って物語作りに挑戦している子どもたち。まずは、基本の組み立て(始まり・出来事が起きる・出来事が解決する・結び)を学んだ後、「うーん、こっちが先かな。」と呟きながら、絵の順番のイメージを膨らませていました。出来上がった物語は、まさに千差万別。子どもたち一人一人の思いがつまった素敵なお話に仕上がったようです。一つ紹介します。『❶あるところに、サルのサーミがいました。とても元気たけど、少しおっちょこちょい。❷今日は、買ったばかりのお気に入りの帽子をかぶっています。すると、突然強い風が吹き、サーミのお気に入りの帽子が飛ばされてしまいました。それを友達のハッちゃんが見ていました。かわいそうだったので、帽子を取ってあげました。❸「ありがとう。」と、サーミが言うと、「どういたしまして。」と、ハッちゃんが答え、二人は親友になったのです。❹それから、サーミは今までよりも帽子もハッちゃんも大切にしました。ハッちゃんは、サーミの近くにずっといました。』

-

2月に入り、算数の学習は小学校6年間の仕上げの時期に入りました。教室では、これまでに学習した図形の性質についての練習問題を解きながら、ポイントの再確認をしていました。話を聞いてみると、「あっ、正方形は、4つの辺が全て平行だし、4つの辺の長さも全て等しいし、4つの角が全て直角になっている特別な図形だった。思い出した。」との声。また、線対称と点対称については説明が難しく、みんなで言葉をつなぎながら確認することができました。卒業までの期間を上手に活用しながら、6年間の学びを振り返ることができるとよいですね。

-

本日は“節分”。給食の献立は、“節分” に合わせて、『煮魚と揚げ大豆』でした。ぱくぱくだよりには、「節分は、季節を分けるという意味があり、立春・立夏・立秋・立冬の前日をさします。年に4回ありますが、今では立春の前日のみを“節分”というようになりました。この日は、悪いものを追い払い、福が来るようにと願います。炒った大豆をまいたり、いわしの頭をひいらぎの枝にさして玄関に飾ったりします。」と書かれていました。昔の人たちが食事に願いを込めて楽しんでいたことを知るだけでなく、旬の食材や行事食を通して日本の食文化を大事にしてほしいと願っています。「もったいないから1粒残しているの。最後に食べるんだ。」と、子どもたちは嬉しそうでした。今日、豆まきをするご家庭もあると思いますので、ぜひ話題にしてみてください。

-

春から継続してきた『漬け物作り』の活動での発見や気付きを他の教室の友達に伝えたいという思いをもった子どもたち。話し合いの結果、“しょうゆ漬け”と“みそ漬け”を伝えることに決定。地域の方の畑で地域の方から教えていただいた野菜作りのポイント、漬け物作りの手順・発見・気付きを伝える手段として、昨年度取り組んだパネルシアターに再度挑戦しています。パネルシアター作りの際には、図書レンジャーの方に大きさや動かし方等を丁寧に教わりました。原稿を考え、役割分担をし、練習に取り組んでいます。当日が楽しみですね。

-

本日の朝は、全校での音楽集会。全クラス集合後は、音楽担当の教員からワンポイントアドバイスがありました。歌詞からイメージを広げて響きのある声で歌うために、『広げる』『集める』の2つを意識することを教えてもらった子どもたち。練習を繰り返すと、歌声が変わってきました。子どもたちが体を揺らしたり手話をつけたりしながら、体育館に歌声が響き渡り、清々しい朝となりました。大きな声で歌いながら体育館を出ていく子もいて、嬉しいです。“今未来の扉を開ける時 悲しみや苦しみが いつの日か喜びに変わるだろう I believe in future 信じてる” の歌詞がすてきですね。

-

2年生のヒガシナタイム(生活)も、いよいよ最終段階。子どもたちからは、できるようになったことがたくさん出ました。「1年生の頃は牛乳が飲めなかったけど、今は半分くらい飲めるようになった。」「字が上手になった。」「友達がいっぱい増えた。」「本をたくさん読むことができるようになった。」等、笑顔で話す子どもたち。現在は、できるようになった“きっかけ”や“理由”が?であるため、自分自身を学びの対象とした活動を展開中。とんなに些細なことであっても、子どもたちにとっては成長を実感するとともに、子どもたちと関わる家族・友達・学校の職員をはじめとする様々な人の支えがあったことに気付いてほしいものです。一連の学びを通して、子どもたちの非認知能力が育まれることを願っています。

-

近くの幼稚園・保育園との交流を楽しみにしている子どもたちは、昨日まで準備をしてきました。今朝は、「今日ね、一緒に遊ぶんだ。」と嬉しそう。園の子どもたちが到着すると、まずは1年生の子どもたちが上手に司会進行をしながら『机の中に入っている物』を紹介。「これはね、糊だよ。こっちはね、国語の教科書。」と、丁寧に教えていました。『ランドセル体験』では、実際にランドセルを背負ってみる園児のみんなは、少し照れた表情を見せていました。「ぼくは、ライトブルーのランドセルを買ってもらった。お家にあるよ。」と、話してくれました。その後は、『クイズ』や『学校たんけん』をして楽しみました。校長室にもたくさん来てくれました。体育館での『ゲーム』タイムでは、一緒に“小学校へ行こうよ“や”じゃんけん列車”で大盛り上がり。「お名前は?」「よろしくね。」と、優しく声をかける1年生。校庭に場所を変えて遊んだり、チューリップの『球根植え』をしたりしました。「こっちにおいで。ここに植えよう。」と、園児を誘う1年生の子どもたちは、いつも見せる表情とは違い、堂々としていて自信に満ちていたように思います。「花が咲いたら、一緒に見に来たいな。」と、にこにこ笑顔でした。園児のみなさん、ヒガシナで待っていますね。

-

今回は、じゃんけん列車。6年生が1年生と手をつないで校庭に移動する姿も見られました。樹木班ごとに集合する際には、6年生だけでなく5年生も積極的に下級生に声をかけ、素早く整列。センダンの実を食べにやって来たヒヨドリの群れが、子どもたちの様子を伺う中、まずは樹木班の中でペアをつくってじゃんけん。勝った子の後ろに負けた子が回り、樹木班の中で2回目のじゃんけん…。そして、樹木班が1つの列になると、いよいよ他の樹木班の子とのじゃんけんです。学年に関係なく、「あっちに行こうよ。」「さっきみたいに頑張って。」と、応援の声が飛び交っていました。喜んだり、残念がったりする表情が校庭の様々な場所で見られ、和気藹々とした雰囲気に包まれる異学年交流は、ヒガシナのすてきです。

-

家庭科室からトントン音がするので入ってみると、子どもたちが真剣な表情で野菜を切っていました。自分で作りたい味噌汁のため、持参した野菜などが友達と違います。教員だけでなく、学習レンジャーの方々がサポートしてくださったおかけで、安全に調理することができました。どこが難しいか聞いてみると、「同じ厚さで切ることが難しかった。」「小松菜と油揚げでは包丁を入れた時の感じが違うので、力加減が難しい。」とのこと。透明なガラスでできた鍋でご飯も作り、蓋をあけた時には「いい匂い。」と、笑みを浮かべていた子どもたち。校長室に届けてくれた子もいて感激しました。調理後の子どもたちは、「ご飯と味噌汁だけど、自分で作ると美味しかった。毎日作ってくれている家族にも感謝したい。」と話していました。ぜひ、家でも調理してみるとよいですね。