更新情報

-

2月最終日の本日は、『成長』と『挑戦』をテーマとした卒業を祝う会がありました。①グループ発表では、小学校の思い出をよびかけ形式にしたり、算数クイズを出し合ったり、大縄で最高記録を目指したりと、見応え十分。②個人発表では、一人一人の現在の気持ちや今後へ向けた思いをスピーチしました。「いつも家族・先生・レンジャーさんが見守ってくれた。ありがとう。」等の“感謝”、「友達と喧嘩もしたけど、お互いに理解し合えた。」等の“成長”、「挑戦しなければ何もできないことを学んだ。」等の“学び”、そして、「将来は小学校の先生になりたいから、勉強を頑張る。」等の“決意”が伝わってくる素敵な内容でした。最後の③全員合唱では、大切なもの♪という曲の歌詞の意味を感じ取りながら歌う姿が見られました。卒業までの残りの日数で、今しかできないことに全力投球し、有終の美を飾ってほしいと思います。

-

本年度のテーマである『心の健康~心が温まる挨拶~』へ向け、先日2回目のアンケートを実施。保護者やヒガシナレンジャーの皆様にも回答していただきまして、ありがとうございました。健康委員会の子どもたちの運営のもと、❶アンケート結果の報告、❷スクールカウンセラーによる話、❸各クラスでの話し合い、の3本立て。❶『自分から挨拶できているか』の問いに対しては、子どもたちは88%が「できている」と回答し、前回と変化なし。教員は21%(5ポイントup)・地域は67%(11ポイントup)・保護者は46%(9ポイントdown)でした。依然として、子どもたちの割合と大きく乖離していることが判明しました。❷前回に引き続き、挨拶をする理由は、「安心・安全のため」「コミュニケーションを取るため」「敬う気持ちを伝えるため」の3つの役割があり、目を見て・大きな声で・自分から挨拶していこうというお話をしてくださいました。❸そして、それぞれのクラスで心温まる挨拶の具体的な方策について話し合うことに。2年生は「気持ちを込める」など、4年生は「言葉以外でもお辞儀や表情でも伝わる挨拶にする」など、5年生は「挨拶当番を日常的に行う」などの意見が出ていました。早速、昼休みに廊下ですれ違った子どもたちが笑顔で挨拶してくれました。明日の朝、正門で出会う子どもたちの挨拶が楽しみです。

-

昨日、年度末の全体顔合わせ会を開かれ、活動の振り返りをしました。1回目の全体顔合わせ会で話し合ったことが書かれた画用紙をもとに振り返り、今後の活動の方向性を確認することができました。今年度も、夏休み前には2回目となる『レンジャーまつり』を本部レンジャーの方々が企画し、呼びかけに応じてくださったレンジャーの皆さんが準備や当日の運営をしてくださいました。準備段階から大盛り上がりで、レンジャーの輪が広がっている様子を実感しました。当日は、レンジャーソングが流れる中、それぞれのコーナーを回る子どもたちの嬉しそうな表情が忘れられません。子どもたちの “学びの応援団” として着実に活動を広げてくださり、感謝申し上げます。ボランティアに登録し活動してくださった皆様、そして、様々な連絡・調整をしてくださった本部レンジャーの皆様、本当にありがとうございました。

-

本年度最後の学校運営協議会がありました。授業の様子を参観した後は、重点的に取り組んできたヒガシナタイムの学びにフォーカスして子どもたちの様子をお伝えしました。また、ヒガシナレンジャーの活動や先日実施した学校評価アンケート・ヒガシナタイムの振り返りをもとに、具体的取組の成果と今後へ向けた課題について意見交換をしました。委員の皆様からは、「学びが充実していると、挨拶も元気。発表する時の声も自信をもっているので、大きな声になっている。」「子どもたちも保護者も、ここ数年で価値観が変化してきているため、集団としての在り方が大変難しい時代。」「ヒガシナレンジャーを学びに対象としているクラスもあり、今後も地域との関わりを大切にしてほしい。」「東品濃小で重視している探究は、生きる力を培うための土台づくりになっている。」等のご意見が出されました。今後の教育活動に活かしてまいりたいと思います。委員の皆様、ありがとうございました。

-

ふりこの運動について学ぶ1時間目は、ふりこについて知っていることからスタート。時計・ブランコ・メトロノーム・左右に動く等があがり、まずは、ふりこの定義について確認しました。その後、糸の長さによって1往復する時間が違うのではという?が出され、まずは、一人一人がやってみることに。一人でじっくり向き合ったり、近くの友達と声をかけ合って一緒にふりこを動かしたりしながら、新たな気付きや疑問を見つけ出すことができたようです。その後の全体共有タイムでは、糸の長さ以外にも、「おもりの重さが重いと動きが遅くなると思う。」等、様々な?が出されていました。『ひ・が・し・な』の『が:学校はチャレンジの場→まずは、やってみよう』や『し:知らないことは学ぶチャンス→?を!に変えていこう』、そして『な:仲間との学び合い→共に学びを創り上げる1年にしよう』につながる子どもたちの姿が素敵ですね。

-

残りの授業日数が一日ごとに減り、子どもたちもそれぞれの学年・学級のゴールを意識し始めた時期となりました。今週の朝会では、「有終の美を飾る」について話しました。「有終」は「学年の終わり(6年生は卒業)」、「美」は「自分の目標・めあて」、「飾る」は「目標・めあてに向けた努力」と置き換えてみると、「目標に向け最後までやり通して締めくくること」と言えます。これまでの自分の学びを見つめ直し、『ひ・が・し・な』の姿を目指して今しかできないことに全力投球してほしいと願っています。

-

子どもたちから招待状が届きました。教室に行ってみると、ばちを持った子どもたちが大きな和太鼓を囲んでいました。発表会が始まると、二人組になって太鼓の両側をリズム良く打ちながら、4小節ごとに交代。よく聞いていると、♪ドン・ドン・ドン・(ウン)、♪ドドン・コ・ドン・(ウン)、♪ドン・ドコ・ドン・ドン、♪ドコ・ドコ・ドコ・ドンの4つのリズムがあることが分かってきました。太鼓の面の中心と中心を外した場所の音の違いを感じながら叩く子、膝を曲げて肩を回しながら叩く子など、真剣な表情です。子どもたちのふり返りを見ると、「緊張したけど、みんなでかけ声をかけてがんばった。強く叩いたり弱く叩いたりするところは、もっとよくできそうだと思った。」「張り切って迫力を出しながらできたので、ハッピーです。」「一緒にたたいた友達と力を合わせることができた。もっと上手くなりたい。」「最後の『ヤー』が、ものすごく爽快だった。」など様々。日本の伝統的な和楽器の良さを全身で感じることができたようですね。

-

今年度のクラブ発表会は、体育館で実施。3年生は、最前列に座って早々とスタンバイ。教室を出る際に聞いてみると、「○○クラブか△△クラブで悩んでいる。今日の発表会を見て決めようかな。」「クラブ見学の時に◇◇クラブでやらせてもらったら、とても楽しかった。だから、◇◇クラブに入りたいと思っている。」等の声が上がっていました。発表会ではビデオ発表が多かったものの、中には実演を取り入れたクラブもあり、迫力満点。「わぁー、すごい。」と拍手を送る場面も。会の終了後に再度聞いてみたところ、「やっぱり◇◇クラブに決めた。」「まだ悩んでいる。どうしよう。」「4年生では○○クラブ、5年生では☆☆クラブ、6年生では▽▽クラブにしようかな。」等、色々な声が飛び交っていました。じっくり考えて、自分がやりたいクラブに入ってほしいですね。

-

前回に続き、今回も朝から一緒に過ごしました。体育では、『ペース走』を一緒にしながらお話ししたり、『だるまさんが○○した』を楽しんだりしました。「寒くない?」と、優しく声をかける子の姿も見られました。また、外国語活動では"Simon says."のゲームをしたり、輪になって"London Bridge Is Falling Down"を歌いながら一緒にぐるぐる回ったりして楽しみました。「一緒にやったから楽しかった。」と、にこにこしながら低学年の子が感想を話してくれました。副学籍交流を通して一緒に学ぶことができることは、素敵な時間ですね。

-

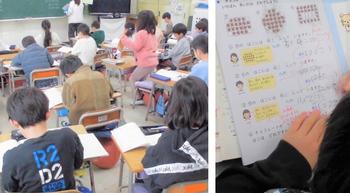

朝学習の時間に教室に行ってみると…。静かに机に向かって学ぶ子どもたちの姿が。黒板には、①算数の問題、②スキルの直し、➂読書と書かれています。子どもたちは、黙々と問題を解き始め、終わった子から計算スキルを開いて間違えてしまった問題に取り組んでいました。よく見ると、担任からのコメントが書いてある場合もあり、つまずきを克服するためのヒントを得ることができますね。「あっ、そういうことか。」と呟きながら、間違えてしまった問題を解き終えた子どもたちは晴れやかな表情です。静かに心を落ち着かせて問題に取り組むことができる朝学習の時間。今後も大切にしてほしいと願っています。