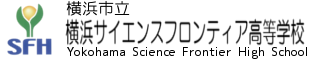

サイエンスリテラシーⅡ(SLⅡ)

「サイエンスリテラシーⅡ」では、全員が6分野24コースのいずれかに所属し、個人で設定したテーマについて、1年間研究を行います。マレーシア研修では、研究の成果を全員が英語で発表します。

サイエンスリテラシーⅡ 年間計画

8月「中間発表会」

4月から取り組んでいる課題研究についての中間発表会を実施します。当日は横浜市立大学をはじめ、普段より課題研究を指導してくださっている大学の先生や企業の研究者の方をお招きし、発表に対する質問をしていただいたり今後に向けて助言をいただいたりします。生徒同士でも質疑応答を行い、「相互評価シート」を用いて同じグループ内の生徒の評価を記入し、発表会終了後に互いの感想やコメントを共有します。

10月「英語ポスター発表」

中間発表会までの内容を英語でポスターにまとめ、研修旅行内で発表します。これまではマレーシアにあるKolej Yayasan Saad Secondary School (KYS)の同年代の学生、コロナ禍以降は沖縄県にある沖縄科学技術大学院大学(OIST)で海外から来た学生に対して発表を行いました。

1月「最終発表会」

4月から取り組んできた課題研究についての最終発表会を実施します。当日は普段より課題研究を指導してくださっている大学の先生や企業の研究者の方をお招きし、科学的な視点から研究の評価をしていただきます。各分野から選出された優秀者は、SSHの関東、県レベルでの発表会、コンテストなどに出場します。

2~3月 「探究レポート」

4月から取り組んできた課題研究について、論文形式でレポートとしてまとめます。レポートは図書室で閲覧できるようになっています。開校以来、これまでの探究レポートが知の財産として蓄積されています。

生命科学

生命科学分野には3つのコースがあります。微生物コースでは、微生物を見つけたり、培養したり、観察したり、微生物に関する研究を行っています。動物コースでは、行動を観察したり、育てたり、動物に関する研究を行っています。植物コースでは、植物の生理・形態についての研究や、植物と共生する菌根菌や根粒菌についての研究を行っています。

ナノテク材料科学・化学

ナノテク材料科学・化学分野は、材料化学・合成化学(有機・無機・物性)、分析化学(定性・定量・機器)、環境化学(環境分析・生態系調査)などを対象分野とします。以下の3つのコースに分かれて研究を行います。

①ナノテクの化学

②モノづくりと分析の化学

③環境の化学

物性科学

物性科学分野は、力学、身近な物理、電磁気学の3コースに分かれています。

①力学:流体力学・構造力学「飛行機や車の空力・建築物の耐震・音響工学」等

②身近な物理:スポーツと物理・人体と物理「バスケットボール・骨伝導」等

③電磁気学:光学など「ブルーライト・プロジェクションマッピング」等

情報通信・数理

情報通信・数理分野は、ソフトウェア、ハードウェア、様々な分野の事例における数学的考察の3コースに分かれています。ソフトウェアコースでは、プログラムを開発したり純粋なアルゴリズムの研究をしたりしています。ハードウェアコースではマイクロコンピュータやロボットキットを用いて、任意の目的を持った動作機構を開発しています。人様々な分野の事例における数学的考察では、日常の生活の中で疑問に思ったことなどを数学の単元・定理・定義等を使って研究を行います。

地学

地学分野は、天文、地震、地質、気象などについて、専門のソフトウェアや実験装置を用いて研究を行っています。

グローバルスタディーズ

社会におけるさまざまな課題について、文理を問わないアプローチによって研究を行います。フィールドワークやアンケート調査、インタビューなど実際の社会との関わりを持つこともあります。