2月17日(火)室遊び

・5年生が中心となってたてわり遊びを計画しました。ところどころ6年生がサポートする場面も見られまさにたてわりのつながりを強く感じました。

11月25日(火)議案説明会

・運営委員会より「二月の校舎お別れ会」について提案がありました。校舎お別れ会を運営するのは、運営委員会ですが、全校みんなの意見を取り入れたいという思いで提案をしました。「ハッピー思い出プロジェクトを全校みんなで創りたい」という運営委員会の思いが心にしみました。ぜひ各クラスで今回の議案を話し合い、新ためて子ども会議で決定していってほしいと思います。

11月21日(金)なわとび企画

・イベント集会委員が主催するなわとび活動に多くの人が参加をしました。配付されたカードを見ながら技に挑戦しました。「前よりも多く跳べた。」と嬉しそうな声も聞かれ、大いに盛り上がりました。

11月 4日(火)たてわり室遊び

・今日は6年生が考えた室遊びをしました。各室で6年生が考えた遊びをみんなで楽しみました。

・こちらの室では、隣の人にボールを回して、音楽が止まったところでお題を言うゲームをしています。

・こちらは、端と端から歩き、途中で出会ったところでじゃんけんをして、勝つとその先を進み、負けると次の人が端から出てくる「どんじゃんけん」です。

・こちらは、絵しりとりです。

・どの室もたくさんの笑顔が見られ、みんなで楽しむことができました。

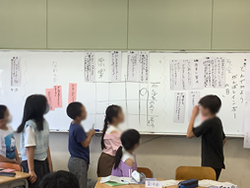

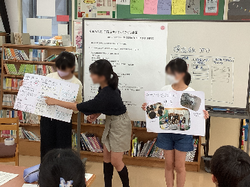

10月21日(火)子ども会議

・「南舞岡の良いところをペットボトルアートで残そう」という議題で話し合いを行いました。6年生の地域を思う熱い思いに賛同した全校から原案通りの賛成多数で話し合いが行われました。他学年から「賛成です。キーワードの優しい、絆、自然の3つが『幸せ』を表すようにしてほしい。」「6年生の考えは、南舞岡小学校にぴったり合っています。」といった6年生の提案に後押しする意見がたくさんあり、今後の6年生の活動から目が離せません。

10月 8日(水)議案説明会

・今回は、6年生が総合的な学習の時間に取り組んでいるペットボトルアートについての説明と提案がありました。各クラスの代表委員は、メモを取りながら真剣に聞いている様子が輝いていました。

9月30日(火)子ども会議

・動物環境委員会では「みなまいコンサート」で1~6年生みんなで楽しみ盛り上がるために全校でダンスをしたいと考えました。そこで、全校ダンスの一部振付についてみんなで話し合いをしました。「全校みんなが楽しく」「思い出に残る」といったキーワードを上手につなげながら活発な話し合いとなりました。

9月 9日(火)なかよし遊び

・事前に6年生が考えた遊びをしました。「ボーリング」「どんじゃんけん」「絵しりとり」など様々な遊びをする中で「良いね。その調子。」「やった。」と温かい声かけをしながら室の仲を深めていました。

6月13日(金)つながレインボー集会

・今年度、初めての室遊びをしました。事前に6年生が考えた遊びを各室で行い大いに盛り上がりました。

【爆弾ゲーム】音楽が流れている間、隣の人にボールを渡し、音楽が止まった時にボールを持っている人がお題にこたえる(お題は自分の学年・学級・好きな〇〇)

【フルーツバスケット】一人だけ席に座っていない代表者がお題を言う(例えば、〇〇が好きな人など)。そのお題に該当する人は、席を移動する。席に座れなかった人が、次のお題を言う。その際、自分の学年・学級・好きな〇〇などを言う

【しりとり】順番にしりとりをしました

・どの室もたくさんの笑顔が生まれました。お題を言うことに戸惑う人を見かけると、その人のもとにさっとかけより、膝を落としてその人の目線に合わせて助言する心遣いに心が温まりました。なかよしフェスを終えて教室へ帰る際も、「また遊ぼうね。」「うん。ありがとう。」と関わりを楽しんでいる様子がうかがえました。今回の成功の裏には、6年生の準備や運営する力が大きく貢献しています。

6月 3日(火)議案説明会

・今年度、全校で航空写真撮影をする際、全校で人文字を作ることになりました。そこで、保健委員会が全校に人文字を募集することを提案しました。「南舞岡小と言えば、カワセミ」というイメージを多くの人がもっていることを鑑みて、デザインはカワセミをモチーフにすることとしました。今後、各クラスで話し合った際、どのような意見が出てくるのか、楽しみです。

5月15日(木)なかよし室活動

・朝の時間に、初めての室活動を行いました。6年生が前に立ち、一人ひとり出席を取って活動の趣旨を説明したり、自己紹介をしたりしました。小グループになって「〇〇な室活動をしたい」と語る高学年の姿に、今年度の室活動への期待が高まりました。

・3時間目は、室ごとに校庭へ集まりまって長縄練習をしました。上学年が縄を回す中で、相手に合わせて速度を変えたり、回し方を工夫したりしながら誰もが跳べる、くぐりぬけるとった形でみんなで長縄を楽しみました。本校では、長縄の技術ではなく、みんなで「体を動かすことを楽しむこと」を一つのねらいとして、今年度も一人ひとりの体づくりにつながるようにしていきます。

令和6年度↓

本校では、学校教育の重点的取り組みの一つに「児童会活動」を取り上げています。児童会活動を通して、一人ひとり・学校全体としての「自主性」「協働性」を育めるよう一年間の取り組みを行っています。

2月25日(火)次回のたてわり活動に向けて

・次回のたてわり活動が最後となります。そこで、これまで全校を引っ張ってくれた6年生のために感謝の気持ちを込めた会にしようとめあてを考えました。「楽しく」「思い出に残って」と次から次へのキーワードを出しながらめあてを決めました。5年生は全校をリードするとともに、6年生への感謝を伝える会にしようと奔走しています。

2月4日(火)こども会議

・5年生が中心となって進めた子ども会議は「令和7年度の1年生を迎える会」についてでした。各委員会の代表児童、クラス代表が様々な意見を発し、意見がまとまりました。2回目の参加となった3年生に優しく声かけをして話しやすい環境を作ったり、周囲の様子を見ながら進んで意見を伝えたりする5年生。すでに次年度を見据えての力強い行動に感銘を受けました。

12月20日(金)★あいさつ運動

・今日も、中休みに昇降口へ集まり、担当の室の人たちがあいさつ運動をしました。あいさつ運動が何日も続いているせいか、すれ違う多くの人が笑顔で自然とあいさつを返していました。中には、何度もあいさつ運動の前を通って、あいさつを楽しんでいる人もいました。来週も、あいさつを通して色々な人とのつながりを創ってほしいと思います。

12月19日(木)★あいさつ運動

・本日は、昇降口前に集まり、担当の室の人たちが中休みに外へ行く人、外から帰ってくる人、廊下を歩いている人に積極的にあいさつをしていました。6年生が「笑顔で言おう。」の声に、少し恥ずかしそうな表情を浮かべながらも、温かい笑顔で元気にあいさつし合える光景が目に焼き付きました。

12月18日(水)★あいさつ運動

・先週から始まったあいさつ運動ですが、やり方は各室(たてわり班)ごとに工夫されています。今日の班は、中休みになると校内を一列で歩き、各教室へ行ってあいさつをしていました。教室にいた子どもたちも、始めは驚いていましたが、元気にあいさつを返していました。また、廊下を移動する際も、手を振りながら元気にあいさつし合える姿は、とてもすがすがしい気持ちにさせてくれます。あいさつの輪をさらに広げてほしいと思います。

12月13日(金)★あいさつ運動開始

・本日より、室ごとにあいさつ運動を始めました。中休みに昇降口前に集まり、通りすがる一人ひとりに元気よく挨拶をしました。また、あいさつの看板やたすきをまきながら、あいさつの輪を広げる子どもたちの姿がきらきらと輝いていました。

12月 2日(月)★なわとび大会

・風は冷たいものの、晴天に恵まれた中でなわとび大会を迎えました。開会式を終えるとまずは、短縄に挑戦しました。

・次に各クラスで長縄に挑戦しました。事前に決めた各クラスの目標回数を上回るために、気合いを入れて練習を始める各クラス。そして迎えた本番。「始めます。」とアナウンスが流れると、3分間の長縄が始まりました。「1,2,3…。」と、どのクラスも大きな声で数をかぞえ始めました。3分間どのクラスも元気いっぱい、一生懸命跳んでいる姿が輝いていました。

・短縄がからまっている姿を発見した人が優しく声をかけ、一緒にほどき結び直す姿が見られました。最後は「ありがとう。」とお礼を言うと、互いに笑顔いっぱいになる心温まる場面を見ることができ、幸せを感じました。

11月29日(木)★図書委員会

・中休みに図書館前へ行くと図書委員の人が出迎えてくれました。そうです。いよいよブックパズル最終日となりました。

・図書館の中に入ると、本を読み終えた人が図書委員の人へ伝え、ピースをもらっていました。

・ピースを大切そうに持ち、廊下のブックパネルに貼ると、みんな嬉しそうでした。

・11月は、図書委員会がイベントとして開いた「ブックパズル」を開催しました。本を一冊読み終えたら図書委員に伝えると、パズルを1ピースもらえます。それを各クラスのブックパネルに貼ります。あるクラスのブックパネルと見ると、ピースが1枚も貼られていないことを発見。委員会の人に聞くと、「このクラスは1つめのブックパネルを完成したので2つめです。」という言葉が返ってきました。どのクラスも図書委員会主催のイベントを楽しんでいる様子がうかがえました。本を読み終えたことを委員会の人たちに伝えるときの笑顔も、それを笑顔で受け止める姿も見ている者の心に刻まれる瞬間でした。

11月19日(火)★子ども会議

・今回の議題は「給食週間で自分が取り組む目標の立て方を決めよう」でした。「苦手な食べ物だけにフォーカスしないようにした方がいいと思います。」「苦手な物を無理に食べることでもっと、苦手になってしまうこともあります。」「もしかすると、食べ残しは苦手な物だけではないかもしれないです。」と活発に意見が出ると、多くの人から出た意見として「食べ残し」というキーワードを提示しながら司会が議論が深まるように進行していきます。「なぜ、食べ残しが出るかまずは、近くの人と考えてください。」と言い、少人数で思い思いに語り合いました。その後、全体の話し合いとなり「苦手な食べ物があるから残量があるのではなく、時間がないなどの理由があるかもしれないです。」と議論が深まりました。そして、「食べ残しの原因を各クラスで調査をすること」となりました。「原因を探ることで目標が立てやすくなると思うので、各クラスで取り組んでいきましょう。」と司会がまとめました。

・さらに議論は続き、「苦手な食べ物を食べるだけでなく、バランスよく食べることが大切。」「自分の食べられる量を決める」「クラスで食べ残しが多い物を探す」ことがまとめの意見として出ました。

・子ども会議は、ロング昼休みを使って行っています。しかし、時間はかなり限られています。時間内に一人でも多くの意見が反映できるよう、運営委員会は事前に集まり、話し合いの方向性を決めたり、話し合いの展開を予想したりしながら会議に臨んでいます。今回も、そうした事前準備があったからこそ、議論の焦点化がされて効率よく話し合うことができました。

11月14日(木)★全校遠足

・「おはよう。」1年生の教室に6年生が優しくあいさつをして入ってくると、1年生も嬉しそうに手を振りながらあいさつをしました。さっそく校庭へ向かうと、室ごとに整列をしました。続いて、2~5年生も校庭へきました。室のリーダーが、どこに集まるか分かるように「室のプラカード」をもって手招きしました。

・出発式では1,3,5年生の代表児童が遠足への思いを語り良いスタートを切りました。

・遠足の様子は、学校だよりにてお知らせします。

・昼過ぎに学校へ帰校しました。5校時には、各クラスで振り返りをしました。多くの学級が舞句を作っていました。来校の際は、ぜひ、ご覧ください。

11月13日(水)★室活動… 遠足打ち合わせ

・「明日は、遠足ですね。みなさん楽しみですか。これから、明日の遠足について説明をします。」と頼りがいのある言葉で説明が始まりました。実は、室ごとに分かれて、6年生が中心となって明日の遠足の打ち合わせをしました。しおりを使いながら、1~5年生にとって必要なことをメモするように伝えたり、全員がメモを取れているかサポートしたり、「分からないことがあったらいつでも質問してね。」と優しく投げかけたりしながら、リーダーとしてのしたたかさだけでなく、しなやかさも併せ持って進行する6年生。

・明日の遠足の説明を終えると、グループごとに輪となり、自己紹介をし合いました。一人ひとり、自己紹介を済ますと温かい拍手が送られました。

・時間が余った室は、ゲームをして盛り上がりました。

・今日の打ち合わせでは、どの室も仲間を大切にしようと相手の話をしっかり聞いたり、声をかけあったりする姿が見られました。自分たちでよい雰囲気を創る姿勢こそ、明日のたくさんの笑顔につながると心から思います。

11月12日(火)★室遊び ロング昼休み

・ロング昼休みを使って室遊びをしました。各室とも6年生を中心に進行しました。

・今日は体育館で活動するある室に注目しました。まず、体育館に集まると6年生が室ごとに並べて出欠を確認しました。

・次に、今日の流れを説明しました。ちなみに、今日の遊びは「アメリカンドッチボール」でした。ルールは、一般的に行われているドッチボールと異なり、外野がいない状態で互いに投げ合います。相手から球を当てられると、相手のチームへ移動します。さらに、相手(元、自分がいたチーム)からボールを当てられると元のチームに戻ります。こうしたことを繰り返すゲームです。

・続いて、体を動かすので準備体操をしました。

・そして、いよいよ試合開始の合図を6年生が出しました。

・「よし。」と気合いを入れて両チームボールを投げ始めました。さっそくボールが当たると、運営をしている6年生がホイッスルを鳴らします。

・8分間があっという間に過ぎると、運営の6年生が試合終了のお知らせをしてくれました。最後に、振り返りをして多くの人が「楽しかった。」と力強く手を挙げていました。今週には全校遠足もあり、ますます仲を深めてほしいです。

10月 9日(水)子ども会議 議題説明会

・今回は動物環境委員会より次の議題提案がありました。

「みんなが植物や生き物はかせになれるクイズを考えよう」

・「舞岡公園の自然は、南舞岡小学校の自然と関係しているので、舞岡公園の自然を知ることで、より生き物博士になれるので、各クラスでクイズの内容やクイズの出し方について話し合ってください。」と、提案しました。各クラスで話し合ったことを踏まえて10月22日の子ども会議を行います。

10月 7日(月)とんでみよう がんばレインボー 中休み

・10時15分、「今日も、校庭に集まってみんなでなわとびをしましょう。」という放送が校内に流れると、ビブスを着た委員会の人たちが朝礼台の前に集まりました。前跳び、後ろ跳び、二十跳び…と自分が挑戦したい跳び方を練習しました。任意参加のため、毎回、多くの人が集まるわけではありませんが、今回は前回よりも参加人数が増えました。活動の目的の一つに、いろいろな技に挑戦することを通して、体を動かす楽しさを味わうことがあります。そのため、終始、たくさんの笑顔が生まれています。7・8の付く日の南舞岡の光景を見るたびに、心が和みます。

9月24日(火)子な会

・9月10日で議題の提案があった「低学年から高学年までが楽しく本を読めるようなはまっ子読書週間のやり方」について、子ども会議を実施しました。昨年度の読書週間を振り返り、「本に親しみやすい工夫」について考えた図書委員会の提案から、本に親しめるよう様々な意見が出されました。

9月18日(水)とんでみよう がんばレインボー 中休み

・「とんでみよう がんばレインボー」企画が、本日の中休みに行われました。なわとびをもった人が校庭に集まると、自分が決めた技に何度も挑戦しました。中には2人で一緒に跳ぶ人もいました。

①2人で向かい合い、できるだけ近づく

②互いに声をかけ合い

③力強く、高く高く跳ぶと…

④大成功!!(子どもたちの瞬時の動きにカメラがついていけず、写真が分かりにくいですが…)

・このように、子どもたちの柔軟なアイデアは様々な技をつくりあげ、とても興味深いです。教室に戻る途中に「一生懸命なわとびにチャレンジしてどうですか?」と尋ねると「前は、跳べなかったからあまり好きじゃなかった。けど、ずっとやってたら跳べるようになったから、今は楽しい。」と語った言葉に心を打たれました。

9月10日(火)議題説明会

・今回で第3回目となる「子ども会議」に向けて、運営委員会を中心に議題の説明がありました。今回は「低学年から高学年までが楽しく本を読めるような はまっ子読書週間のやり方を決める」です。多くの人が本を楽しみ、親しんでほしいという「図書委員」からの提案を各クラスの代表者は真剣に聞いていました。この後、各クラスでの話し合いとなります。

7月18日(木)子ども会議

◆日限山中ブロック

・横浜市では、いじめ未然防止の取組として、全市立小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校の児童・生徒が主体となって年間を通じて行う「横浜子ども会議」というものがあります。

・日限山中ブロックでは、日限山中学校、日限山小学校、南舞岡小学校の3校の代表者が集まり、いじめについて考えていました。会議の中では、南舞岡小学校の児童会スロー ガンである「やってみよう つながレインボー」を中心とした取組の紹介を行ったり、「いじめとはどんな行為なのか」「いじめをする人の気持ちとは」「いじめをする人にできること」の3つのテーマについて考えたりしました。

・いじめは「いけないこと」と分かっていても、なかなか無くならない現実がある中で、どうしていじめは起きてしまうのかという点に注目したり、どうしたら止められるのかを考えたりすることで、いじめをなくすことへの大きな一歩となったと思います。今回話し合ったことを全校におろし、さらに友達とつながれる南舞岡小学校にしていけたらと思います。

7月5日(土)キーワード集会

◆ペア学年活動

・室の中で3~4人のペアをつくり、フロアを回ってキーワードを探します。1・6年生は1階、3・4年生は2階、2・5年生は3階でキーワードを探す旅へ出ました。キーワードを探しても室へ戻ると、各室ごとにキーワードを並び替えました。最後にテレビ放送で答え合わせをして、委員より意味の説明をしました。短い時間ではありましたが、各室ごとに声をかけ合って有意義な時間となりました。

6月13日(木)なかよし フェスティバル

集会のめあて

○なかよし室同士の交流を深め、室の人と仲よくなろう。

○各班で協力して、班の人と仲良くなろう。

◆室ごとのオリジナル活動

・1~6年生がたてわりで室(部屋)ごとに集まって、6年生が中心となり、事前に考えたゲームをしました。室ごとに工夫を凝らしたゲームの数々でたくさんの笑顔を生みました。例えば、先日、全校集会で行った「じゃんけん列車」を室オリジナルのルールとして、じゃんけんをする前に「握手をする」「自己紹介をする」「一言会話する」といったことを付け加えることで、必然的に会話が増え相手とのよい関わりが生まれました。

・活動後に一人ひとりが書いた振り返りには、「始めはちょっと、緊張したけど6年生が優しく教えてくれて楽しかった。」「みんなとなかよくなれたから、また一緒に遊びたい。」「次は、室のみんなと一緒にサッカーをしたい。」という言葉が綴られていました。次につながる子どもたちの思いが芽生えたことを実感しました。ゲームは、人と人がつながる一つの方法です。今回のように「つながる」ためには、相手との関わりを作り、相手のことを知り、相手への思いを膨らませるといった循環を繰り返し、さらに更新していくことが大切だと考えます。今後も、こうした一つ一つの活動を通して、子どもたちの「協働性」「自主性」を育成していきたいです。

6月11日(火) 子ども会議

「子ども会議」とは、運営委員会から出された議題について各クラスで話し合ったことをもとに、4~6年生の各クラスの代表児童・各委員会委員長・運営委員会が集まって話し合いをします。おおよそ、月に1回ロング昼休みの時間を使って話し合いを行います。今年度2回目となった今回の議題・提案理由は次の通りです。

◆議題:なわとびデーの名前を考える

◆提案理由:全校のみんなにがんばる気持ちでなわとびに取り組んでほしいから

・「原案に賛成」「〇〇という言葉を入れてほしい」など、各クラスから出る意見は様々です。子ども会議が始まると、代表児童は、次から次へ意見を出していきます。あるクラスでは「『78』という言葉を入れた方がいいと思います。」という意見が出ました。「78」の意味を想像できますでしょうか…。7/8?などと考えながら聞いていましたが、答えは「7(な)8(わ)」ということでした。7/8に実施すれば、とても興味深い考えだと思いました。

たくさんの意見が出る中で、司会が話し合いをまとめながら「みんなで」「がんばる」「ちょうせん」「なわとび」というキーワードにまとめ、それぞれの言葉が提案理由に合っているかを確認したり、1~6年生全員が親しみをもてるかを考えたりしました。最終的に決まった名前は次の通りです。

「とんでみよう がんばレインボー」