更新情報

-

今日は、3年生が江ノ島水族館へ遠足に出かけました。

学校を出発する前には、代表児童の司会による「出発式」が行われ、楽しみにしている気持ちがしっかりと伝えられました。

子どもたちからは、

「魚を見ることが楽しみ」

「モノレールに乗ることが楽しみ」

といった声が聞かれ、それぞれが思い思いの期待を胸に出発の時を迎えました。楽しみにしていることは違っても、“みんなで協力して、楽しく安全に過ごす” という気持ちは共通しています。

先生方や4・5組の子どもたちに見送られ、3年生は元気に出発していきました。きっと水族館での発見や体験が、今日一日の楽しい思い出となったことと思います。

-

本校には、磯子区栄区港南区の三区から、約150名の児童が通う通級指導教室があります。本日、通級指導教室では、今年度で退級する児童の学びの状況を確認するための会議が行われました。1年足らずで終了する子どももいれば、何年も通いゴールに到達する子どももいます。今回退級する子どもたちも、在籍するそれぞれの小学校で、元気に過ごしてほしいと思います。

-

今日は、近隣の2つの園の年長さんが来校し、1年生と交流の時間を持ちました。

先日は、来年度のペア学年となる5年生との交流がありましたが、今回は年齢の近い1年生との交流です。

これまで学校では“いちばん下の学年”として過ごしてきた1年生たちも、今日は初めての年下の友だちに向き合う立場。少し緊張しながらも、「やさしく教えてあげたい」という思いをもって一生懸命に園児と関わる姿があちらこちらで見られました。

プログラムの中には、給食で使う白衣の着方を教えてあげる場面もありました。園児の目線に合わせて説明したり、そっと手を添えて手伝ったりと、1年生なりの気遣いと成長が感じられる時間となりました。

小学校に入学する園児のみなさんが、4月からの学校生活を安心してスタートできるよう、1年生も心を込めて交流に取り組んでいました。

-

今日は、栗木町の樹木医である曽根さんが来校され、150年前の栗木町を示した古地図のコピーを寄贈してくださいました。

原本は長さが4メートルを超える大きなもので、今回いただいたのは縮小版になります。

地図には、当時の地名や民家の配置が細かく記されており、

・20軒の民家があったこと

・「たたけい(戦い=古戦場)」という地名が残っていたこと

・現在の洋二小の場所が、当時は栗木町の一部であったこと

・左右手川や大岡川が流れていたこと

など、歴史や地形の変遷を知るうえでとても興味深い内容が詰まっています。

また、この地図は曽根さんが手作りされた立派な額縁に入れていただきました。学校にお越しの際には、ぜひご覧いただければと思います。地域の歴史を身近に感じられる、貴重な資料となりました。

-

今日は、第二回学校保健委員会を開催しました。今年度のテーマは「健康で安全な生活をおくろう」です。

今回は、日本赤十字社よりボランティア奉仕団の皆さまをお迎えし、三角巾を使った応急処置について専門的なご指導をいただきました。 子どもたちは真剣な表情で話を聞き、実技にも意欲的に取り組んでいました。

体験した児童からは、

「三角巾1枚で、いろいろな処置ができることを知った」

「今度は、手だけでなく足のけがの処置の仕方も学びたい」

といった前向きな声が聞かれました。

応急手当の知識は、いざというときに自分や周りの人を守る大切な力になります。今日の学びを、今後の安全な学校生活につなげていってほしいと思います。

-

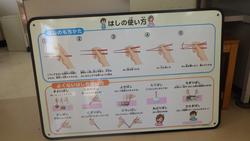

今日は、給食委員会主催の「豆つまみ大会」が行われました。

この日は3年生が参加する回で、子どもたちはお皿からお皿へ、箸を使って豆を移す競争に挑戦しました。

競技が始まると、どの子も真剣な表情。友達の応援を受けながら、一粒ずつ丁寧に、時にはスピード勝負で豆をつまんでいました。

楽しみながら取り組む中で、正しい箸の使い方や手先の使い方を意識するよい機会にもなったようです。

給食委員会のみなさんが工夫して準備した温かいイベントのおかげで、3年生の子どもたちも大満足の時間となりました。

-

今日は、4,5組の子どもたちが、昨日に引き続き陶芸に挑戦しました。

ご指導いただいたのは、同じ4・5組の保護者の方です。専門的な技術を分かりやすく教えてくださり、子どもたちは冷たくて柔らかな粘土の感触を楽しみながら、思い思いの作品づくりに熱心に取り組んでいました。

どの子の表情も真剣そのもので、完成を想像しながら丁寧に形を整えていく姿がとても印象的でした。焼き上がりが今から楽しみです。

-

今日は、5年生が地域の園の年長さんたちと交流会を行いました。4月からはペア学年として一緒に活動していく予定です。

学校で2番目に大きい5年生ですが、今日の姿はいつもにも増して頼もしく、園児の皆さんに優しく寄り添う「お兄さん・お姉さん」そのものでした。

また、今日は「立春」。暦の上では春の始まりです。体育館に差し込む日差しも、どこか明るさを増しているように感じられました。

春の訪れを感じる温かな一日となり、子どもたちの笑顔とともに、これから始まる新しいつながりがとても楽しみになりました。

-

今日で1月の授業が終わります。中庭のドラえもん池には、午後になっても氷が張ったままで、気温の低さを目に見て実感する一日となりました。

本日の給食は「ごはん、牛乳、とんカツ、ボイルドキャベツ、みそ汁」でした。とんカツは一年に一度だけ登場する特別メニューです。調理員さんが一枚一枚の豚肉に丁寧に塩コショウで下味をつけ、心を込めて揚げてくださいました。子どもたちも嬉しそうに味わっていました。

寒さが続く校庭では、葉を落としたサクラの木が枯れ枝だけを残しているように見えます。しかし枝先をよく観察すると、次の春に向けて小さな花芽が少しずつ膨らんでいることに気づきます。季節はゆっくりと、しかし確実に前へ進んでいます。

来週は二十四節気の「立春」。暦の上では春の始まりです。まだ冷たい風が吹く中にも、春の気配が少しずつ近づいています。

-

二十四節気の大寒を迎え、厳しい寒さが続いています。

学校では、健康保健委員会が企画・運営する「体力アップ週間」が始まりました。

本日は、中休みの時間に1年生と6年生が校庭に集まり、長繩跳びに挑戦しました。冷たい空気の中でしたが、子どもたちは寒さを忘れ、友だちと声を掛け合いながら一生懸命に跳んでいました。その姿からは、体を動かす楽しさと、温かなつながりが感じられました。

クラスごとの記録は、保健室前の掲示板に掲示されています。回数の多さも励みになりますが、それ以上に、今のクラスの仲間と力を合わせて挑戦した経験が、心に残る「熱い記憶」となってくれることを願っています。