更新情報

-

2/26(木)

横浜DeNAベイスターズより、本校の全児童に「ベースボールキャップ」をご寄贈いただきました。

同球団は創設15周年を迎え、「野球の未来を創る」という思いのもと、地域の子どもたちを応援するさまざまな取り組みを続けています。今回の寄贈も、その温かい活動の一環として実現したものです。受け取った子どもたちは、手にした瞬間から目を輝かせ、嬉しそうに帽子をかぶって友達同士で見せ合う姿が見られました。

キャップをきっかけに、野球はもちろん、さまざまなスポーツに親しむ気持ちが育っていくことを願っています。

-

2/26(木)

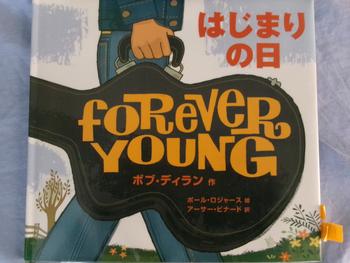

今朝、体育館で6年生に向けた小学校生活最後の読み聞かせが行われました。

この特別な日のために、お話レンジャーさんが選んでくださった一冊は、ボブ・ディランの名曲「Forever Young」をもとに作られた絵本『はじまりの日』。

子どもたちの幸せと未来への願いが、美しい絵とともに静かに心に響く作品です。

体育館に足を踏み入れると、やわらかな音楽と映像が流れ、まるで映画館にいるかのような雰囲気に包まれました。

その特別な演出により、子どもたちは自然と絵本の世界へと引き込まれ、物語の言葉ひとつひとつに耳を傾けていました。

6年生の卒業を祝う気持ちと、「これからの未来が幸せでありますように」という温かな願いが胸に伝わってくる、心に残る読み聞かせとなりました。

お話レンジャーさん、本当にありがとうございました。

-

2/25(水)

今年度最後の避難訓練は予告なしで行いました。

朝の時間、突然流れた訓練放送に、子どもたちは驚きながらも状況をよく判断し、落ち着いて行動しようとする姿が見られました。

その後は、先生たちの指示に耳を傾け、安全に気を付けながら速やかに避難することができました。

一人ひとりが真剣な表情で取り組んでおり、一年間の成長を感じる訓練となりました。

避難後の講評では校長先生より、

「まずは自分の頭を守ること」

「静かにして、避難や行動の指示をしっかり聞くこと」

そして、

「自分の命は自分で守ること」

という3つの大切なポイントについてお話がありました。

今回の訓練を通して、どんな時でも落ち着いて行動し、自分の身を守るための判断ができるよう、引き続き指導してまいります。

-

2/25(水)

給食の配膳が終わる頃、職員室を出て給食室前を通りかかると、6年生が何やら集まっていました。

近づいてみると、給食配膳の際にこぼれてしまった汚れを、黙々と拭き取っているところでした。

自分たちが汚したものではないのに、当たり前のように手を動かし、きれいにしようとする姿は、とても自然で、とても頼もしいものでした。

「さすが学校のリーダーだなあ」と思わず心の中でつぶやいてしまいました。

誰も見ていないところでも、よいと思ったことは進んで行動する。

簡単そうに見えて、実はなかなかできないことです。

その場に居合わせたこちらまで、なんだか清々しい気持ちになる、そんな素敵なひとコマでした。

-

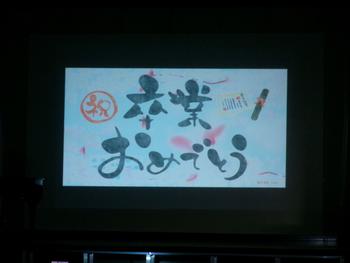

2/25(水)

6年生が卒業式まで登校する日も、残すところ17日となりました。

卒業が少しずつ近づいてきて、学校のあちこちで、お祝いの気持ちが広がり始めています。

3月には、「6年生ありがとうの会」を開きます。

今日は、その日に向けて、5年生が体育館で練習をしていました。

これまでたくさんお世話になった6年生へ、

「ありがとう」がまっすぐ届くように、言葉の伝え方、動きのタイミングなど、一つひとつを大切にしながら練習していました。

友達と声をかけ合い、力を合わせてつくり上げていく5年生の姿は、とてもあたたかく、もうすぐ最高学年になる頼もしさも感じられました。

当日の本番で、6年生に温かい思いが届くことを楽しみにしています。

-

2/24(火)

6年生は「巣立ちの会」に向けて、日々の準備を着実に進めています。

教室では、これまでの思いや感謝を込めたスピーチ原稿づくりに集中し、

体育館では、仲間と動きを確かめ合いながら劇の流れを丁寧に作り上げています。

音楽室からは、息を合わせた合奏の音色が響き、6年間の成長を感じさせてくれます。

どの活動にも一人ひとりが主体的に取り組み、

「保護者の皆さんに自分たちの成長をしっかり届けたい」という気持ちが伝わってきます。

仲間と声をかけ合いながら、楽しそうに練習する姿がとても印象的です。

当日、6年生が見せてくれるであろう、さらにたくましく成長した姿を心から楽しみにしています。

-

2/20(金)

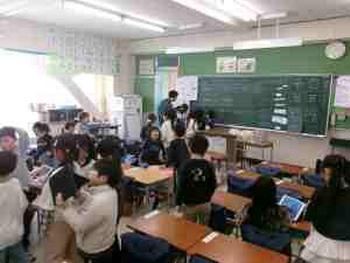

1年生は今年度、クラスごとに幼稚園や保育園と交流を重ね、たくさんの経験を積んできました。

今日は、その1年間のつながりを締めくくる「最後の交流会」に向けて、5時間目に計画を話し合いました。

子どもたちは、自分たちの役割ごとに分かれ、話し合いを進めながら

「どうすればみんなが楽しく過ごせるか」

「喜んでもらえる工夫は何か」

と、一生懸命アイデアを出し合っていました。

頼もしさがぐんと増し、もうすぐ2年生になる姿が随所に見られました。

1年間で大きく成長した1年生の子どもたちの姿が、とても輝いていました。