来校の際は、必ず保護者証の着用をお願い致します。

本校は令和6年度より、1単位時間が40分で授業をおこない、午前中に5校時分の授業がおこなわれています。また、令和7年度より学級担任制からチーム学年経営(学年担当制)へと移行致します。学級担任は置かずに、2~3名の学年担当職員が授業や相談にあたります。

運動委員会が企画、運営し「「運動力アップ」の取組がスタートしました。

休み時間に、幅跳びや長座体前屈、50メートル走を行います。

1回目の今日は、幅跳びを行い、たくさんの児童が参加しました。

体育館で書き初めを行いました。

書き初め用紙に、大きく文字を書きました。

一人一人が集中して、気持ちのこもった字を完成させました。

冬休みが明け、学校にも元気な子どもたちの声が響いています。

冬休み明け朝会では、副校長講和の後、4年生の代表児童が、これから頑張りたいこと等を発表しました。

また、運営委員の児童から、これからのあいさつ運動についてペア学年で行っていくことやさまざまな国の言語であいさつをしていくこと等の話がありました。

冬休み前朝会を行いました。

校長講和の後、1年生の代表児童が1年生でできるようになったことや頑張りたいことを発表しました。

冬休み前の大掃除をしました。

教室や廊下、水道のシンクなどこれまで使った場所を丁寧に掃除しました。

各教科や生活科、総合学習で学習したことを、保護者や地域の方々に発表しました。

学習してきたことを発表したり、体験や参加をしていただきながら学んだことを伝えたりと、各学年工夫をしながら発表を行いました。

これまで学習を支えていただいたくさんの方々、ご参観いただいた皆様、ありがとうございました。

男女共同参画センターの方ををお招きし、ご講演いただきました。地域や保護者、教職員でグループワークを行いながら、学校現場に必要なジェンダー視点について理解を深めました。

各学年で外部講師を招いて人権学習を行いました。

1.2年生:人権キャラバン

3.4年生:社会福祉協議会、手話サークル

5年生:赤ちゃんふれ体験

6年生:認知症キャラバン

12月8日(月)のあいざわっ子タイムに校長より人権講和を行いました。

また、12月15日(月)各学年の代表児童が、取り組みや振り返りを発表しました。

集会委員会が企画し、全校でもうじゅうがりゲームをしました。

違う学年とグループを組んだり、一緒にことばの文字を数えたりと楽しい時間を過ごしました。

区役所の方と母子ボランティアさんをお迎えし、赤ちゃんふれあい体験を行いました。

子ども達は、命の尊さや育ててくださっている方への感謝の気持ちを感じ取っていました。

家庭科の授業で、外部講師をお招きして出前授業を行いました。

五大栄養素と体内での三つの働きや基本味等を学習しました。

また、鰹節や煮干し、昆布を見たり、様々な種類のだしを試飲したりして、うま味について考えました。

社会科見学で、瀬谷消防署と瀬谷警察署に見学に行きました。

火事、事故や事件からくらしを守る仕事について、働いている方のお話を聞いたり、施設や設備を見学したりして理解を深めました。

ズーラシアに遠足に行きました。

オカビやぞう、ライオン等多くの動物を見学しました。

動物を見た後は、お弁当を食べ、動物園で働く方のお話を聞きました。

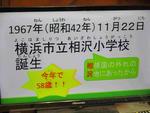

11月22日は、相沢小学校の開校記念日です。

開校記念式では、相沢小学校の歴史や児童数の変化について知りました。

式の最後には、全校で校歌を合唱し、相沢小学校の誕生日をお祝いしました。

地域防災拠点運営委員会の方が中心となり、地域や区役所の方々、教員が集まり、防災備蓄庫の整理をしました。

社会科「健康なくらしとまちづくり」学習で、横浜市資源循環局 旭工場 に見学に行きました。

自分たちが出したごみがどのように処理されているのか、また、ごみを減らす取り組みにについて理解を深め、普段の生活で自分にできることは何かを考えました。

外部講師をお招きし、人権教室を行いました。

認知症について学び、理解を深めました。

4年生は、11月7日(金)に瀬谷区合同音楽会に参加し、リコーダー演奏や合唱を発表しました。

また、12日(水)に、全校児童、保護者に向けて発表をしました。

当日まで練習を重ね、きれいな音色と歌声を披露することができました。

本郷公園まで歩いて遠足に行きました。

本郷公園では、友達と遊んだり、お弁当を食べたりしながら楽しく過ごしました。

外部講師をお招きし、人権について理解を深めました。

友達と仲良くすることの大切さやいのちの大切さについて学びました。

秋晴れのもと、ふれあいスポーツフェスティバルが開催されました。

PTA本部の皆様をはじめ、たくさんの保護者ボランティアの皆様にお手伝いをしていただき、安全に進めることができました。

子ども達は、地域や保護者の大きな声援をいただき、一人ひとりが練習の成果を発揮し、友達と力を合わせて競技や演技に取り組みました。

スローガン「ふれあおう相沢 つなごうみんなの思い ~心を一つに!!笑顔のバトンをつなげよう~」のもと、当日に向けて準備を進めています。

代表委員会で、スポーツフェスティバルに向けての取り組みを考えました。

ペア学年での演技や、団体競技、全校競技、また、応援団やリレー、5.6年生の係活動など、当日に向けて練習を重ねています。

社会福祉協議会、手話サークルの方を講師に招き、福祉教室を行いました。

しりとりの言葉を手話で表す活動や当事者のお話をうかがいながら、理解を深めました。

ペア学年(1,6年、2,5年、3,4年)で給食を食べました。

スポーツフェスティバルの、ペア学年ダンスに向けての練習も始まりました。

練習や給食等を通して、交流を深めています。

近隣の保育園の年長児童と5年生が交流をしました。

5年生がリードし、ゲームをしたり、学校案内をしたりしながら楽しい時間を過ごしました。

技術員室からの出火を想定し避難訓練を行いました。

防火扉が閉まっていても、小さいドアを押せば出られるということを避難訓練を通して確認しました。

また、消防署の方に避難の様子や避難の時に気を付けること等お話をいただき、意識を高めました。

今日から後期が始まりました。始業式では、校長講和をはじめ、児童代表の言葉、校歌合唱を行いました。

代表児童は、後期頑張りたいこと、チャレンジしたいこと等を発表しました。

体育館に全校児童が集まり、前期終業式を行いました。

代表児童からは、前期の振り返りや頑張ったこと、できるようになったこと等を発表しました。

14日(火)からは後期が始まります。後期は、スポフェス、校外学習など予定されています。

SUNTORY(サントリー)から講師の方をお招きし、探究型特別授業を開催しました。

過去の偉人(ナイチンゲール)の探究ストーリーを体験したり、カードゲームで児童が自らの「問い」を発見したりする活動に取り組みました。

子どもたちは自ら問いを立て、探究していくことの楽しさを感じ取っていました。

横浜みなとみらいホールの大ホールで神奈川フィルハーモニー管弦楽団、横浜みなとみらいホールオルガン奏者による演奏が行われました。行進曲「威風堂々」や組曲「くるみわり人形」等の曲や、モーツァルト、バッハなど学校で学習する作曲家の音楽を生演奏で鑑賞しました。また、クラッシックコンサート鑑賞時のマナーも学びました。

午後からは、三菱みなとみらい技術館を見学し、現在から未来に向けたモノづくりやSDGsについて理解を深めました。

ゲストティチャーにEverly(エバリー)さんをお招きし、ミニコンサートが行われました。

トルコ行進曲やカノン、ルパン三世、ディズニーメドレー等、ピアノとバイオリンで演奏していただき、子ども達は曲に合わせて手拍子をしたり、一緒にかけ声をしたりと、ミニコンサートに参加しながら楽しい時間を過ごしました。

最後にEverly(エバリー)さんの演奏で、みんなで校歌を体育館いっぱいに響かせました。

2027年3月~9月に開催される国際園芸博覧会GREEN×EXPO2027のPR用のぼり旗が届きました。

いただいたのぼり旗は児童が見やすいように昇降口前に立てました。今後横断幕も届く予定です。

また、瀬谷高校の生徒の学習活動に本校児童も参加し、GREEN×EXPO2027をしっているか、しらないかのアンケートにシールを貼って回答しました。

運営委員会であいさつ運動のマスコットキャラクター「元太君」を作成しました。元気にあいさつできるようになると「元太君」に変化が起こるそうです。

相沢小学校には、8つの委員会があります。それぞれの委員会(5.6年生)が、「かかわりを広げて、深め 笑顔で過ごせる あいざっ子」(スローガン)をめざし、アイディアを出し合いながら活動しています。

授業中の震度6以上の大地震発生を想定し、総合防災訓練・児童引き渡し訓練を行いました。

災害時にどのように行動したらよいか等、防災について考える時間となりました。

また、「保土ケ谷法人会 女性部」より会の50周年を記念して、組み立て式紙製食器(丼・カップ・皿)を児童一人ひとりにいただきました。

夏休みが終わり、学校に子どもたちの元気な声が戻ってきました。

まだまだ暑いですが、休み時間に運動場で遊ぶ子どもも多くみられます。

暑さ対策として、各昇降口にミストを設置しました。

ミストにあたりながら、「わあ。きもちいい。」という子どもの声が聞こえてきました。

消防署の方をお招きし、受信機や放送機、防火シャッター、防火扉、屋内消火栓等、職員の防災設備についての研修を行いました。

午後からは、授業づくりについての研修を行いました。

グループに分かれ、授業づくりで、うまくいったこと、困ったこと、悩んでいること等を出し合いながら学びを深めました。

6月から始まったプール学習が終わり、代表児童から校長先生に安全のカギが戻されました。

明日からの夏休みに向けて夏休み前朝会を行いました。

長い夏休みになります。規則正しい生活と安全に過ごす事を心がけ、有意義な夏休みを過ごしてほしいと思います。

夏休み前に全校で大掃除をしました。

机やいす等教室のものを全て廊下に出し、床をみがきました。

普段の掃除では落としきれない汚れをとることができました。

放課後職員でワックスをかけ、教室がぴかぴかになりました。

全校集会で「ふわふわ言葉」を集めました。各クラスから「ありがとう」「いいね」「大丈夫」などたくさんの言葉が集まりました。

また、代表委員会の話し合いでは、みんなが笑顔で過ごせるためにどのように行動したらよいか、各クラスで考えました。「ふわふわ言葉をつかう」「相手のことを思いやって行動する」「遊びにさそってみんなで遊ぶ」などたくさんのアイディアが出ました。

暑い日が続きます。学校の花壇は、ひまわりが咲いたり、夏野菜ができたりしています。

もうすぐ夏休みです。

外部講師をお招きし、しょうゆのひみつを教えていただきました。

しょうゆの原料を見せていただいたり、味見をしたりしました。

1日目、4年生は宮ケ瀬ダム見学、5年生は陶芸体験をしました。

宿泊施設に到着した後は、4,5年生合同でキャンプファイヤーを行い、交流を深めました。

2日目は、4,5年生でグループになり、アドベンチャーツアーを行いました。グループで協力しながら様々なミッションをクリアーしました。

6年生が日光修学旅行きました。一日目はあいにくの雨でしたが、華厳の滝や湯滝を見学したり、源泉や足湯に行ったりしながら過ごしました。宿では、ふくべ細工体験を楽しみました。

二日目は、日光東照宮等グループで見学をしました。

当日に向けての事前学習や計画などを協力をしながら進めたり、実際に活動したりととても充実した時間を過ごしました。

先日、プール開きを行い、校長先生から、安全のカギが代表児童に渡されました。

今日からプール学習が始まりました。各学年、めあてにむかって、安全に気を付けながら学習を進めていきます。

外部講師を招き、租税教室を行いました。

税金とは何か、何に使われているのか等、クイズもまじえながらわかりやすく教えていただきました。

1,2年生が、みはらし公園に遠足に行きました。

2年生は昨年の経験をいかし、1年生をリードしながら活動に取り組んでいました。

1年生は、2年生のお兄さん、お姉さんに優しく声をかけてもらい、とてもうれしそうでした。

土粘土の活動をしました。踏んだり、座ったり、丸めたりしながら、最後は一つの「まち」を完成させました。

子どもたちからは、初めて触れる土粘土の感触や、完成した「まち」を見て歓声があがりました。

午後からは横浜美術館の作品を鑑賞しました。

集会委員会が計画した「ボール運びリレー」をみんなで楽しみました。

ペア学年で協力をして段ボールの上にのせたボールを運び、グループの人につなぎました。

1,4年生対象に、交通安全教室が開かれました。

本校校外委員の皆様や保護者ボランティアの方々にお手伝いいただき、交通安全協会交通指導員の方や警察の方々から道の歩き方や自転車の乗り方について教えていただきました。

ペア学年で一緒にまわり、上体おこしやソフトボール投げ、反復横跳びなどを行いました。お互いに声をかけあいながら活動する姿が多くみられました。

一年生を迎える会が行われました。

子どもたちのうれしそうな笑顔と楽しそうな声が運動場いっぱいにあふれていました。

これより以前の記事は、「過去の記事」ページをご覧ください。