沿革

地域の歴史

1.地名「富岡」の由来

「富岡」の地名としての由来についてもいくつかの説があります。

その一

昔、都築(つづき)の長者が久良木の丘に狩りに来て、ウサギや山鳥をたくさんとりました。その中に、白いキジが一羽いたので長者はたいへん喜び、さっそく朝廷に献上しました。しかし、長者はキジをたいへんかわいそうに思い、その霊をなぐさめるため、塚(つか)をつくり、「鳥見塚」と呼んでまつりました。それから、この辺りを「鳥見ヶ丘」と名付けたそうです。その後この一体はだんだん栄えて豊かな村になったそうです。そして、年がたつにつれて「鳥見丘」を「とみおか」というようになったと伝えられています。

その二

この地は「十三の丘」からできているので、「とみおか」とよばれるようになったという説もあります。

(以上、『富岡の今昔』創立120周年記念資料集 富岡小学校より転載)

その三

現在も富岡の地には、国道16号線より海側の民家に自噴井戸がありこんこんと水がわき出ています。鳥見塚のバス停から学校にあがってくる道で家を建て替えている場所でもわき水が見られ、本校でもグラウンド(消防署側)の縁が湿地(そこだけ青々と草が生えている)になっています。とにかく、地下水というか水が豊富にあるというところから、「富水岡」「とみおか」と呼ばれるようになった。というのは山本説?

2.地名「小田」の由来

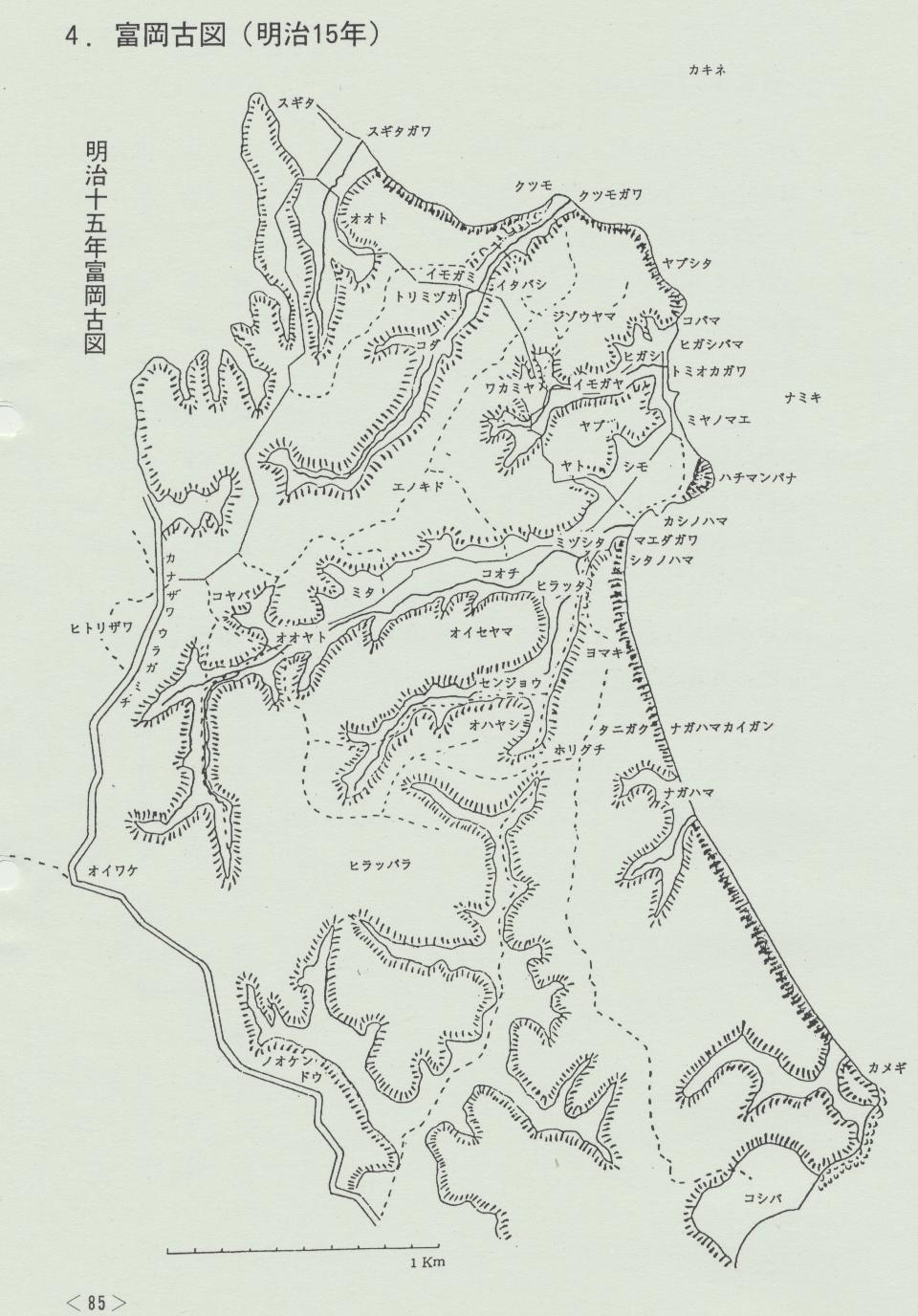

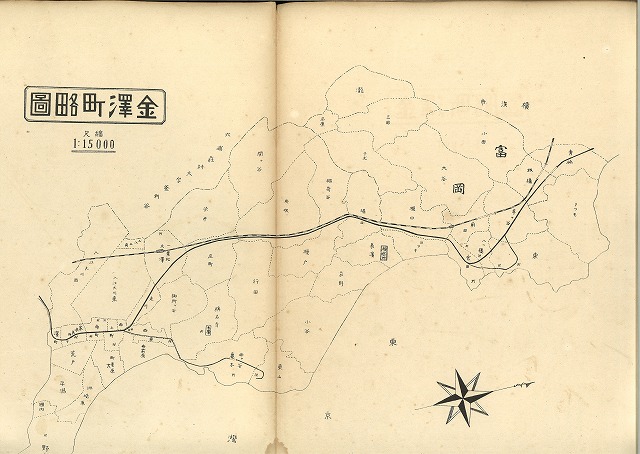

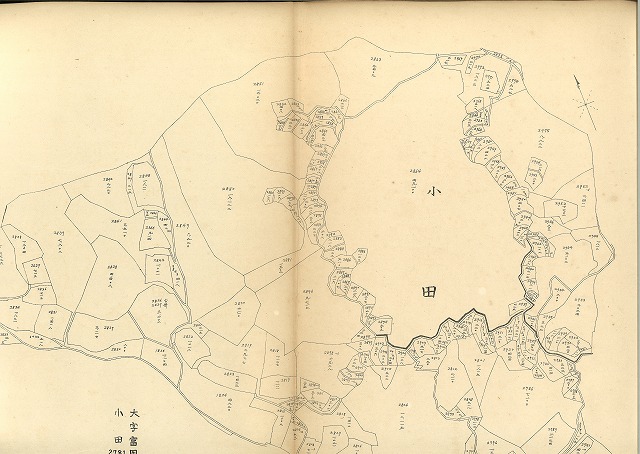

現在、『小田』の文字は「小田」小学校、「小田」中学校、バス停「小田」でしか使われていません。10周年記念誌には字名としての「小田」を学校の名前として使用したとあります。地図上で最初に「小田」の文字が見られるものは明治15年の古地図にカタカナで「コダ」。その後昭和6年に発行された『金澤町土地寶典』に漢字名で「小田」の文字が字名として記載されています。

・明治15年古地図

・昭和6年発行『金澤町土地寶典』

地図に見られる「小田」の地域は山と田んぼの広がる里山の風景が広がる場所でした。

3.宅地開発による変化

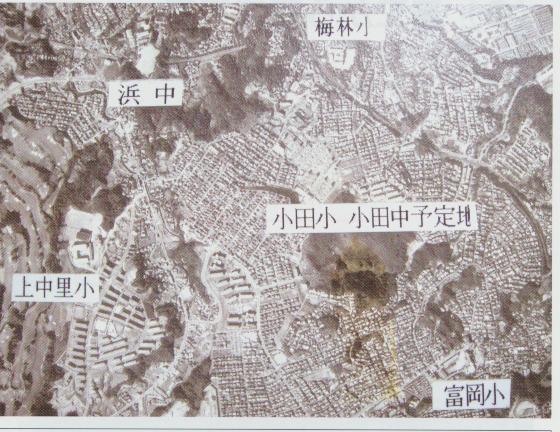

その後、1955年から宅地としての開発が進み、1992年に小田中学校の開校で開発が終了することとなります。

学校のあゆみ

1.略年表

| 平成2年 | 小田方面校開校準備開始 | |

| 平成4年 | 創立 開校式 | |

| 開校記念日 | ||

| 生徒会設立説明会 | ||

| PTA創立総会 | ||

| 運動会、文化祭実施 | ||

| 生徒会設立 | ||

| 平成5年 | 校章制定 | |

| 校歌発表会 校歌制定 | ||

| 平成6年 | 校歌碑完成 | |

| 第1回卒業証書授与式 | ||

| 平成9年 | 自動販売機稼働 | |

| 平成10年 | サケの稚魚多摩川に放流 | |

| 平成13年 | 「総合的な学習の時間」開始 | |

| 平成14年 | 学校週5日制完全実施 | |

| 「まちの先生」学習開始 | ||

| 平成15年 | 2学期制開始 | |

| 学校創立10周年記念式典 | ||

| 平成20年 | 「まちの先生」学習終了、文化祭最終 | |

| 平成21年 | 文化祭を学校祭音楽の部に変更・実施 | |

| 2年生職場体験開始 | ||

| 平成23年 | 2学期制終了 | |

| 平成24年 | 3学期制開始 | |

| 学校創立20周年記念式典 |

2.資料

創立10周年記念誌「小田の丘2002」 [4902KB pdfファイル]![]()

創立20周年記念誌「小田の丘2012」 [1074KB pdfファイル]![]()