Day 1(日本時間2月6日)

集合時間の19:30前に全員集合しました。保護者に混じって昨年参加した3年生も見送りにサプライズで登場してくれました。

それでは行ってきます!

Day 2(カナダ時間2月6日 金曜日)

今日からカナダ時間でお伝えします。

飛行機の準備に時間がかかり少しの遅れがありましたが、現地時間の2/6の13:50ごろにバンクーバーに到着しました。

現地のコーディネーターのMYKカンパニーのMotoさんに迎えてもらい、17:00までバスで市内観光です。

移動中のバスの中ではMotoさんからホームステイ先や学校で過ごす中で大事な事を教えてもらいました。いくつかご紹介します。

・「人生はコミュニケーションである」

言葉によらないコミュニケーションが大事であるから、顔での表現が大切だということ。わからない時はわからない顔をしないと、色んなことが目の前を通り過ぎて言ってしまうよ

・カナダでは50%は教えてくれる、残りの50%は自分から質問して学んでいくんだよ

カナダでの経験を通して、自分の殻を破ってどんどん成長して欲しいです。

ホストファミリーとの対面の様子です。

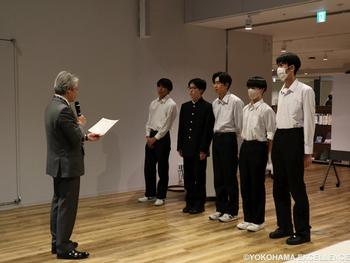

YBC2学年では、CP(キャリアプランニング)の授業において、関東学院大学との高大連携による探究学習を実施しました。2学期を通して、関東学院大学のゼミ生からアドバイスをいただきながら、横浜市を拠点とするプロバスケットボールチーム「横浜エクセレンス」より提示された「どう誘う?どう行く?どう楽しむ?高校生の『集客』プロセス」というテーマに取り組み、集客を増やすためのプランを考案しました。

1月26日(月)には関東学院大学を訪問し、横浜エクセレンスの桜井社長に対して、生徒が直接プレゼンテーションを行いました。

最優秀賞を受賞した班は、横浜エクセレンスとY校がコラボレーションした練習試合イベントを提案しました。また、優秀賞の班は、高校生限定の「食」に着目した企画を提案しました。

発表後には、桜井社長や関東学院大学の小山学長から、ビジネスの視点に基づいた具体的なアドバイスを各班にいただき、自分たちの発表に足りなかった点や改善点を学ぶことができました。発表後も積極的に助言を求める生徒の姿が多く見られ、本物のビジネスアイデアを考えることの緻密さと奥深さを実感する機会となりました。

この活動を通して得た学びを、今後の進路活動、そしてその先の人生に活かしていってほしいと願っています。

最後に、本活動にご協力いただいた横浜エクセレンスの皆様、関東学院大学の皆様に、生徒の成長につながる貴重な機会をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。

1年生は、3学期の始業式終了後、本校支援センターに移動し、English Shower Campのプログラムに参加しました。4月にも入学して間もない中でEnglish Shower Campを2日間に渡って行われ、Kokusai Class Mission Statementをグループごとに考え発表し合いましたが、今回のプログラムは個人にフォーカスし、目標を考えました。4月のEnglish Shower Campで出会った外国人講師の先生方と再会し、高校生活について「どうしてY国際に来たのか?」「高校生活で成し遂げたいことは何か?」などと質問をし合いながら、グループディスカッションを通じて思いを共有した後、自分のこれまでのLife Mapを書きながら自己を振り返り、高校卒業後のMy Career Planを作成し、グループで共有しました。4月は、お互いの顔と名前もまだ覚えきれていない中ということもあって、All Englishのプログラムに緊張の面持ちで取り組んでいた彼らですが、今回のプログラムではスムーズに自分の伝えたいことを表現している姿が見受けられました。最後は講師の先生方から、励ましの言葉と修了証をいただき、English Shower Campが終了しました。4月と比べた英語力の伸びを実感し、自信にすることができたのではないかと思います。更なる飛躍に期待です!

1年生のHPは各クラスの級長・副級長が発信しています。

入学して約8か月が経ちました!

学校生活にも慣れ、快適に過ごしています 。

最近では、Y校にある硬式野球場にて、元プロ野球選手のテレビ収録を行いました!

すごく盛り上がっていました。

そろそろ高校受験が始まります。1年学級委員一同、中3生を応援してます!

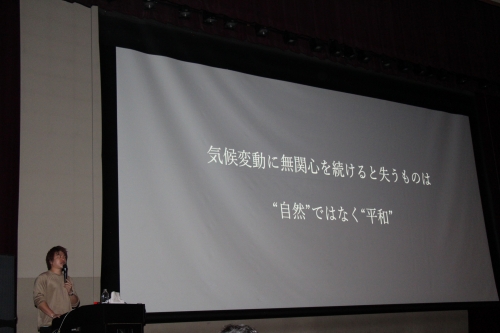

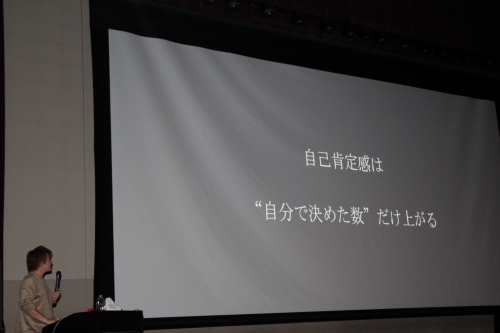

環境活動家で2021年には国連総会での『気候変動と生態学的脅威』のパネルにおいて司会とスピーチの実績もある谷口たかひさ様による「気候変動と自己肯定感」という講演を全校生徒で聴講しました。谷口たかひさ様の環境問題への取り組み姿勢や考え方を知り、自分たちが経験してきた学科の活動や課題解決の授業に繋がる部分があると学びを得ている生徒もいました。また、10代の際に起業したという話に興味を持った生徒も多く、「失敗はなく、成功か経験となる。失敗はなにもしないこと」という言葉が印象深かったという生徒の声が多く聞かれました。

以下生徒の講演会後のふりかえりより一部抜粋

・環境問題という専門的なテーマだけではなく、どんな人にも共通し、明日から使えるマインドのあり方について学べた面白い講演でした。個人的には海外の国々や環境問題にもすごく興味があるのでその内容もとてもお聞きできて良かったです。講演を聞いて印象に残ったことはたくさんありますが、自己肯定感に関する話がとても良かったと思います。自分自身はそこまで自己肯定感は低くないし、自分も大切にしていたつもりだったけど、それが他人のことを大切することにもなるという話が良かったです。そして、教えられたことをそのまま信じてルールを疑わないのは「教育」ではなく「洗脳」だという言葉は覚えておこうと思いました。

・自分は野球に対して楽しいからやるというマインドをもっています。「楽しい」を大切にしてほしいという話をしていたので自信をもっていきたいです。それを他のことにも関連付けられるということを知ることができたので、物事に対する見方を変えていきたいとおもいました。

・日本が直面している問題は、気候変動といった世界的な問題ではなく、他の国と違った、誰かがやってくれるだろうというマインドを持っていること。自分の発言だけでなく、無言ということにも責任を持つことが必要だということ。無言というのも、それを認めているということになるから、それも一つの意見となると分かった。

・現在SNSサイトなどで税金だったり収入だったりの文句が飛び交っているのに、なぜ変わらないんだとずっと思っていた。だが今回の講演を聞き、「動く人がいないんだ。」と気付かされた。僕は、行動するのは難しいと思っています。ですが、誰かが動かないと世界は動かないので、その一助になるために、どんな事ができるのかを常に考える必要がある。

・今回の講演で、義務脳と権利脳という話があり、それが自分に当てはまっていた。やれと言われてやるのは簡単で、明確な指示が貰えると行動できるけど明確でない曖昧な指示をもらうとうまく動けず、それをもっと明確な指示がほしい。と不満に思っていた自分が正しくないことに気づいた。まずは自分で考えて間違っていてもそれを成長の糧としてとらえてトライアンドエラーを恐れないようにしたいと思った。

1年生のHPは各クラスの級長・副級長が発信しています。今回のテーマは「今年の抱負」です。

2026年の抱負は、新しいことにチャレンジすることです。今までできなかったことが高校生になりできることも多くなった今、様々なことを経験していきたいです。昨年は高校生になって初めてアルバイトで仕事というものを学びました。働くということがどういうことでどれだけ大変なのか、責任感や仲間との共同作業を知りました。1人で行動できる幅が広がったので多くのことを経験してこれからの将来に繋げられるようにしたいです。

(文責:1年3組副級長)

1月15日(木)実施

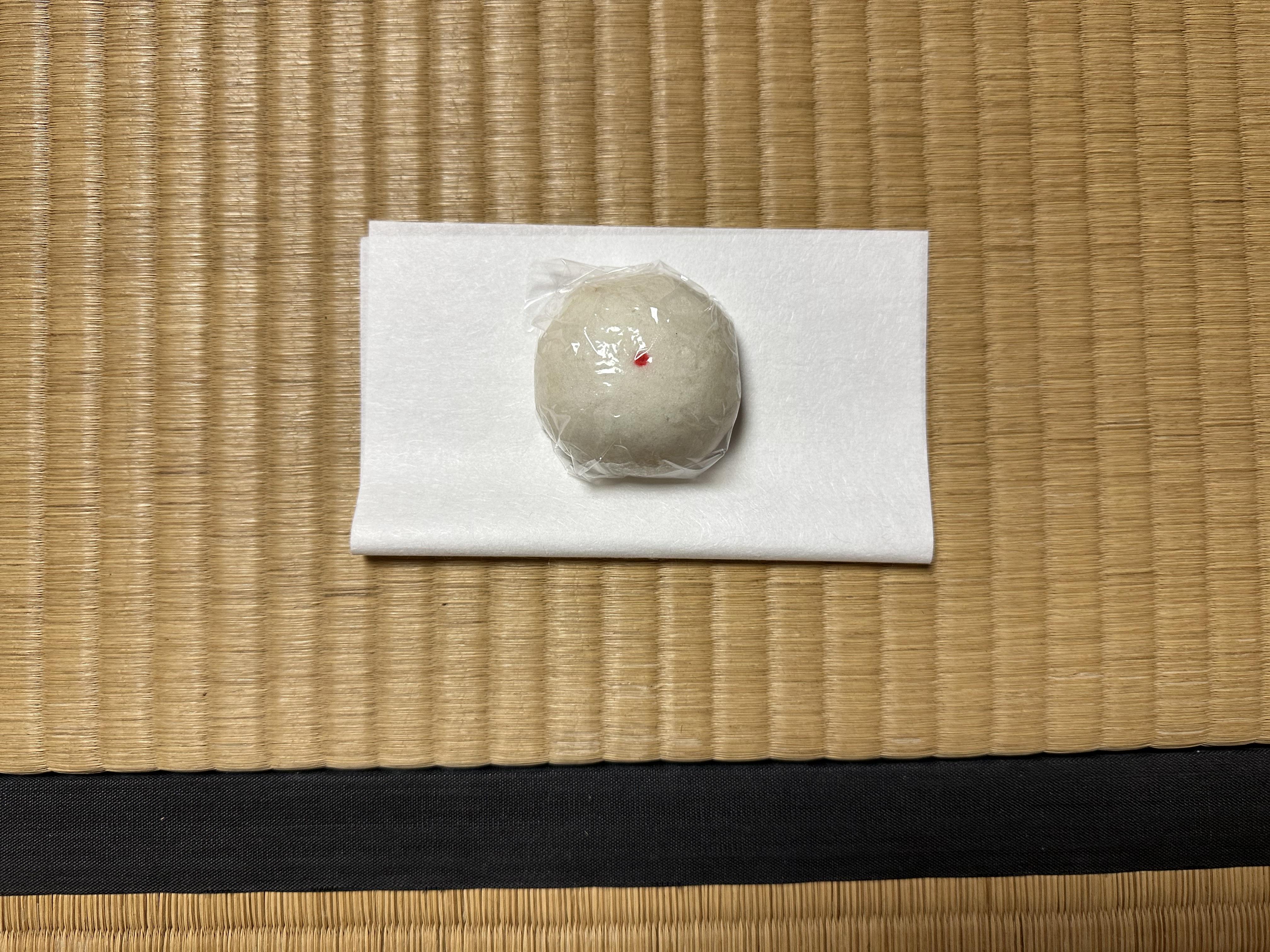

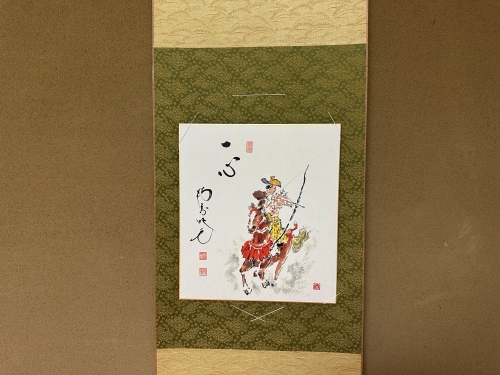

干支(午)の色紙を床の間にかけ、新年を祝います。表千家の初釜は笑顔饅頭です。皮に山芋が入った薯蕷でえくぼを表す赤い印がつけられます。新年を寿ぎ、無病息災を願う六瓢蒔絵(六つのひょうたんの絵柄)の棗(なつめ)茶入れが用いられます。

神奈川県高等学校新人卓球大会において、男子学校第4位、女子学校対抗第5位という成績を収めましたので、

12月24日(水)~26日(金)に茨城県水戸市アダストリアみとアリーナで開催された、令和7年度第29回関東高等学校新人卓球大会・第53回関東高等学校選抜卓球大会に出場しました。

【男子学校対抗Ⅱ部】

予選リーグ第1試合 対 千葉商大付(千葉県5位)2-3×

予選リーグ第2試合 対 宇都宮(栃木県4位)3-2○

予選リーグ第3試合 対 甲府商業(山梨県4位)3-0○

予選リーグ2位

初戦で対戦した千葉商大付は第3位入賞でしたので、初戦に勝利していれば・・・という惜しい試合でした。

【女子学校対抗Ⅱ部】

予選リーグ第1試合 対 前橋商業(群馬県3位)3-0○

予選リーグ第2試合 対 宇都宮商業(栃木県4位)3-2○

予選リーグ第3試合 対 東海大菅生(東京都5位)3-1○

予選リーグ1位通過

準決勝 対 松戸六実(千葉県5位)0-3×

3位決定戦 対 木更津総合(千葉県4位)0-3×

これまでの最高位更新とはなりませんでしたが、第4位に入賞することができました。

これからも練習やオープン戦で経験を積み、成長できるように頑張ります。

1月11日(日)に開催された横浜地区高体連大会(個人)の結果報告です。

この大会は横浜市内高校から選抜された32ペアのみが出場することができ、Y校からは2ペアが出場しました。

①谷口・鵜澤ペア

・1体戦目 対 横浜創英高校 0-4で敗退

・2体戦目 対 市ケ尾高校 3-4で敗退

・3体戦目 対 横浜清風高校 4-1で勝利(リーグ3位)

②和久・市川ペア

・1体戦目 対 青学英和高校 4-3で勝利

・2体戦目 対 横浜氷取沢高校 4-Rで勝利(相手棄権)

・3体戦目 対 横浜創英高校 1-4で敗退(リーグ2位、全体ベスト16)

1日中強風ですべてが難しい試合でしたが、力がついてきていることが実感できた大会でした。

今後も応援よろしくお願いします!