更新情報

-

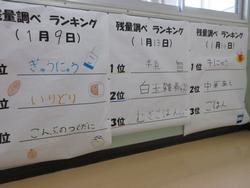

保健給食委員会が行った給食の残量調べの結果発表です。3日間とも、牛乳が第一位。ご飯が2日間ベスト3に入っていますが、半数以上のクラスはほぼ完食でした。

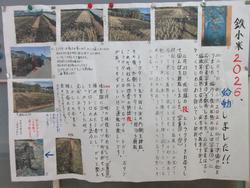

秋に稲刈りを終えた「鉄小たんぼ」ですが、すでに、技術員さんによって、次年度に向け、肥料等を撒き、耕うんされ、あぜ道の補修も始まっています。301Kg収穫でき、お米屋さんに褒められるような良質のお米ができた令和7年度。来年度の実りが楽しみです。

-

1月25日、26日で鐵神社にて、天神祭が行われました。それと共におこなわれる筆供養に、6年生が代表として参加、全校児童の書初めが展示されている地域作品展を鑑賞しにいきました。地域の方々の作品や、書初めを鑑賞し、賞を頂いた児童が表彰され、全校児童へ参加賞のノートを頂きました。

-

1月20日の読み聞かせは、1,2,3年生です。日本のむかし話中心の紙芝居や、その季節に合った絵本の読み聞かせに、静かに聞き入る子どもたちです。

-

令和8年1月17日に、上鉄、中下鉄でどんど焼きが行われました。地域の宮田様からいただき、鉄小の校内安全を見守ってくれた達磨が、子どもたちの成長と安全への思いとともに、上鉄で焚き上げられました。

みなさんが笑顔で炎を囲み、地域で伝統の継承を大切にしていることが感じられます。

-

6年生が国会見学に行きました。市ヶ尾から田園都市線、半蔵門線を使って永田町まで行きました。現地では衆議院の議場や議員会館の見学を体験し、国会についても法務副大臣の三谷英弘議員から説明していただきました。

九段下まで地下鉄に乗り、日本武道館を横に見ながら、科学技術館へ。それぞれが、自分の興味関心のある展示を見学して、科学に触れる時間を持ちました。

-

1月15日の給食メニューは、ごはん、ひじきご飯の具、さかなのからあげ、けんちん汁、牛乳です。ごはんは、5年生が中心となり、鉄小児童全員が田植えをし、稲刈りをした「はるみ」です。この日の給食で、鉄小の「はるみ」は最後になります。今年の収穫は301kg。みんなでおいしくいただきました。

-

1年生体育、ボール蹴り遊び

3年生図工、互いの作品を鑑賞し、感じたことを書き記します。

-

冬の朝、校庭から富士山がきれいに見えます。

全校で体力づくりに取り組む、アイアンタイム。今年も持久走チャレンジです。限られた時間で、各自がどれだけ持久力を高められるかに挑戦です。高学年、低学年で走る距離を変えて行います。

-

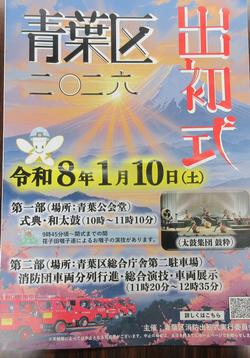

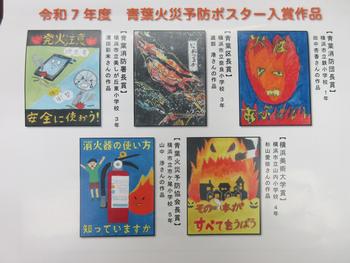

1月10日、青葉公会堂にて、出初式が開催されました。出初式とは、江戸時代に始まった「初出(はつで)」が期限で、消防署や消防団の方々が日ごろの訓練の成果を披露し、市民の防火意識向上と消防への理解を深めるためのものです。広く市民に公開され、第二部では消防団車両分列行進、総合演技、車両展示が行われます。第一部の式典では、令和7年中の永年勤続消防団員の方や、団体が表彰されますが、今年は、火災予防ポスター表彰で、鉄小学校1年の田中杏香さんの作品が青葉消防団長賞をいただきました。2026年のカレンダーとして地域にも掲示されます。

-

1月13日の給食メニューは、むぎごはん、ツナそぼろ、白玉雑煮、なます、牛乳です。毎年、1月に登場する、お正月メニューです。お餅ではなく、白玉のお団子が入ったお雑煮を給食で食べます。

〈ぱくぱくだより〉

「雑煮」は、正月に欠かせない行事食です。昔の人は今年の収穫に感謝し、新年の豊作や家内安全を祈って、年神様に供えた餅を「雑煮」にしてたべていました。今でも正月には、全国で「雑煮」が食べられています。もちの形や味付け、中に入れる具などは、地域や家庭によって違います。